Bild oben: Amerikanischer Feldgottesdienst am Westwall

Frontlazarett Münstereifel, Heimatdorf Schönau und Kriegsende 1945

Kaffeebohnen aus der Springerjacke

Nach der Aufnahme in das Frontlazarett von Münstereifel zur ambulanten Behandlung der Erfrierung meiner rechten Hand (siehe Themenseite "Winterkämpfe in Schnee-Eifel und Ardennen", Absatz Frontlazarett Münstereifel) besuche ich zunächst im Städtchen eine ehemalige Jugendfreundin meiner Mutter, deren Söhne zurzeit ebenfalls als Soldaten irgendwo an einer der brüchiger werdenden Fronten stehen. Ihr Mann bezeichnet mich ob meines Alters von 17 Jahren ab sofort als „liebe Jung“ und sorgt sofort für reichlich Essen, das meinem unvorbereiteten Magen nicht sehr bekommt. Die gleichen Probleme habe ich anschließend mit dem weichen Bett. Gewohnt auf Kellerfußböden oder wegen der Kälte auf eingekellerten Kartoffeln zu übernachten, bitte ich die Hausherrin, mir ein Bügelbrett unter das Bettlaken zu legen. Dieser zusätzliche Komfort läßt mich dann doch schnell und fest einschlafen.

Am nächsten Morgen findet meine Gastgeberin die Möglichkeit, mich von einem in der Stadt einquartierten Soldaten mit erbeutetem Jeep zu meinen Eltern nach Schönau transportieren zu lassen und sie läßt es sich trotz der Gefahr durch die überall präsenten Jabos (Jagdbomber) nicht nehmen, mich höchstpersönlich bei meiner Mutter abzuliefern. Ich warte also vor der Tür und sie fragt meine Mutter, nachdem sie zunächst allein eingetreten ist: „Was glaubst du wohl, was ich dir bringe?“ Meine Mutter denkt natürlich nicht im Entferntesten an ihren Sohn. Dann kann ich meine Mutter einfach nicht mehr länger auf die Folter spannen und eröffne mit meinem Erscheinen bei der ganzen Familie ein regelrechtes Wiedersehensfest, ohne Kaffee und Kuchen. Ohne Kaffee? – Ja, Bohnenkaffee gibt es für den Normalverbraucher schon lange nicht mehr. Aber ich habe tief in den Seitentaschen meiner Springerjacke die aus Sonderzuteilungen stammenden Kaffeebohnen vergraben, die ich nun einzeln aus dem Futter pulen muss. Dann hört man in meinem Elternhaus nach langer Zeit das Geräusch einer Kaffeemühle mit Handkurbel. Übrigens: Auch jetzt, während des Krieges, verzichtet man bei uns im Dorf auf Klingeln und verschlossene Türen. Wer eintreten will, klopft an und wartet auf den Ruf: „Herein!“

Mein rechter Arm ruht auf einer Stütze, dem sogenannten Stuka (Abkürzung von Sturzkampfbomber). Das sind so die gängigen, allen Landsern bekannten Ausdrücke, die sicherlich in der fernen Zukunft der Vergessenheit anheim fallen werden. Mit der Linken begrüße ich die versammelte „Großfamilie“ , zusammen mit den aus dem Frontgebiet geflüchteten Verwandten, 16 Personen an der Zahl. Nun ist unser Heimatdorf mittlerweile auch kein sicherer Ort mehr. Die Jabos suchen tagsüber intensiv, aber ohne Erfolg, nach der gut getarnten nächtlichen Abschußstelle der fliegenden Bombe V 1, die in einem großen Waldgebiet oberhalb des Dorfes liegt. Bei Tage ist die Abschußrampe mit beweglichen Bäumen zugestellt und somit aus der Luft nicht erkennbar. Dann konzentrieren sich die Jabos auf die das Dorf passierenden oder hier parkenden deutschen Militärfahrzeuge und versuchen, diese mit den mitgeführten Bomben, aber auch mit ihren Bordwaffen auszuschalten. Bei diesen Bemühungen werden natürlich auch Häuser und Zivilpersonen getroffen. Mein Vater hofft inständig, dass nicht eines guten Tages 16 Personen ohne ein Dach über dem Kopf dastehen werden. Oberhalb einer in der Nähe unseres Hofes stehenden Wassermühle hatten wir noch vor meiner Arbeitsdienst- und Militärzeit einen Bunker mit zwei Eingangsstollen in den Berg getrieben, der jetzt tagtäglich, Schutz suchend, bevölkert wird. Unser Sawelli, der Ukrainer, lehnt es ab, ebenfalls den Bunker aufzusuchen. Nach dem Abdrehen der Jabos, die meistens einige Unordnung im Dorf anrichten, sitzt Sawelli auf dem Dach und richtet bereits die durch die Detonationen verrutschten Dachziegel.

Er stört den gesamten Nachschub und kontrolliert alle Truppenbewegungen hinter der Front: Der Jabo (Jagdbomber) „Thunderbolt“

Verführte Jugend in den letzten Kriegsmonaten

Ende Februar 1945 sitze ich eines Tages, den rechten Arm mit der verbundenen Hand im so genannten Stuka* (Armstütze), im Mühlenberg in Schönau in der Nähe des Bunkereinganges. Ein Junge in der Winteruniform des Deutschen Jungvolks läuft etwas breitbeinig umher und phantasiert: „Diese Berge hier eignen sich ja hervorragend für einen Kampf gegen die Amerikaner.“ Etwas naiv meint eine Nachbarin: „Der arme Junge!“ Ich habe keine Lust, sie darauf hinzuweisen, dass ich, nur ein paar Jahre älter, tatsächlich als Kindersoldat an den schweren Kämpfen im Raum westlich von Düren und in den belgischen Ardennen teilgenommen hatte, während dieser (arme) Junge hier mit keiner Einberufung zu rechnen habe. Oder irre ich mich?

*) Viel, viel später, ich bin inzwischen 85 Jahre alt, stolpert eine Dame aus Niedersachsen auf der Suche nach der Herkunft des Begriffs Stuka-Arm in meine Homepage. Mein langjähriger Freund Günter Müller gibt hierzu folgende auch mir einleuchtende Erklärung:

Stuka-Armgips ist eine schon häufig gebrauchte Bezeichnung bei einer Armvergipsung. Der Arm wird so vom Körper abgestreckt und im Ellbogen hochgebogen, dass dies so aussieht wie der bekannte Knickflügel beim Stuka.

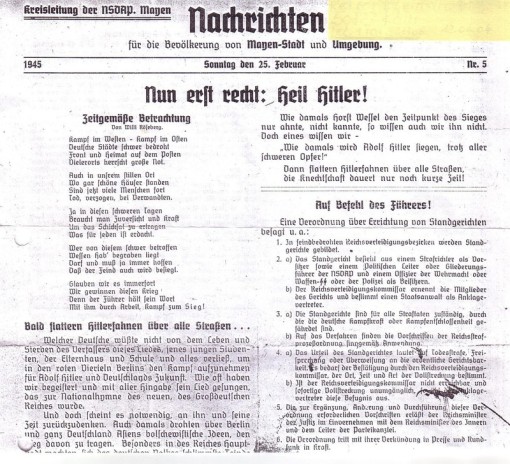

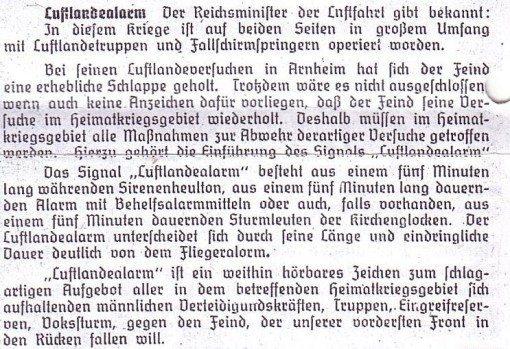

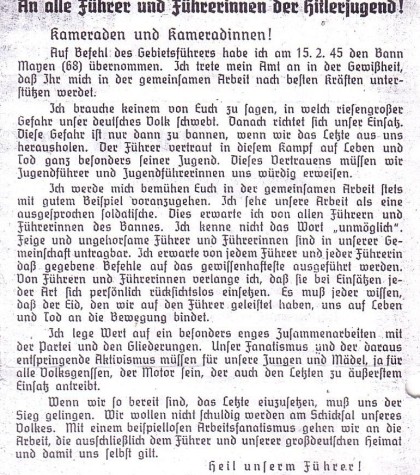

Mein in Mayen/Eifel aufgewachsener Freund Heinz Dreiser aus Köln zeigt mir später die nachfolgend ohne Kommentar eingeschobene "Nachricht für die Bevölkerung von Mayen-Stadt und Umgebung".

Zu diesem Zeitpunkt (25. Februar 1945) kann kein vernünftig Denkender mehr an den sogenannten Endsieg glauben.

Genau an diesem Tag überschreiten die amerikanischen Truppen die Rur* (ohne h) und am 27. Februar gelingt ihnen der Durchbruch bei Erkelenz.

*) Die Rur entspringt im Hohen Venn (Belgien), durchfließt die Nordeifel, die Kreisstadt Düren, die Linnicher Börde und mündet in den Niederlanden in Roermond in die Maas.

So schnell schießen die Preußen nicht

Das Dorf Schönau ist als Kreuzungspunkt mehrerer Nachschubstraßen beliebtes Ziel der Jabos. Diese ballern zwar nicht wild drauflos, sondern stoßen erst dann bombenwerfend und schießend nach unten, wenn sie auf den Dorfstraßen oder zwischen den Häusern Militärfahrzeuge oder Truppen entdecken. Wenn dann die Schießerei beginnt, bringen die Soldaten schnellstens Fahrzeuge, Pferde und sich selbst in die benachbarten Scheunen und Stallungen unter, um sie den Blicken der Jagdbomber-Besatzungen zu entziehen. So sitze ich einmal gerade auf dem Herzhäuschen (Trockenklosett) als sich ein soeben ausgespanntes Pferd genau vor die Klotüre stellt. Bei dem nun einsetzenden Bordwaffenbeschuss rieselt mir schon der Kalk von der Decke in den Kragen, aber das Pferd ist weder durch lautes Rufen noch durch Druck mit der Holztür fortzubewegen. Es geht diesmal wieder ohne Blessuren für Pferd und Klobesucher ab.

Erscheint irgendein Militärfahrzeug bei Tageslicht im Ort, sind sofort die Dorfbewohner zur Stelle und sorgen dafür, dass das Gefährt in volle Deckung gefahren wird. Doch dann hört man immer wieder die Bemerkung der Soldaten: „So schnell schießen die Preußen nicht“, und die Antwort der verängstigten Dorfbewohner: „Aber die Jabos sind keine Preußen und die schießen sehr schnell“.

Woher kommt denn dieser Ausdruck „So schnell schießen die Preußen nicht“? Es wird behauptet, er hänge mit dem Erschießen von Deserteuren und Feiglingen zusammen. Diese wurden damals nicht, wie heute, sofort standrechtlich erschossen, sondern windelweich oder sogar halbtot geprügelt, dann aber wieder aufgepäppelt, damit sie dem Preußischen Heer nicht verloren gingen. Sie waren einfach viel zu wertvoll, um erschossen zu werden. Es war also die Sparsamkeit, als eine der berühmten preußischen Tugenden, die da lauten: Pflicht, Sparsamkeit, Ordnung und Disziplin. Was die Sparsamkeit betrifft, so scheint sie, was das sinnlose Opfern von Menschenleben anbetrifft, heutzutage bei uns Deutschen keine Rolle mehr zu spielen. Ein Militärarzt im Frontlazarett Münstereifel meint, die Summe der Toten an der Front und bei Luftangriffen auf die deutsche Zivilbevölkerung betrage täglich im Durchschnitt mindestens 15 000, so, als ob Tag für Tag eine Kleinstadt total geopfert würde. Vor dem misslungenen Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 habe die Anzahl der täglichen Toten nur bei etwa 10 % hiervon gelegen. Diese Aussage des Arztes im Kopf, mache ich mir jetzt Gedanken, wo die wahren Verbrecher zu suchen sind. Alles ist so sinnlos geworden. Ich muss jetzt einfach überleben! Aber so selbstverständlich ist das nicht, denn....

.....Der Heldenklau greift ein

Bis zur Wiederherstellung meiner Frontfähigkeit übernachte auch ich im überfüllten Elternhaus. Stall und Scheune sind begehrte Unterkünfte für die täglich durchziehenden Soldaten. Mittlerweile spricht keiner mehr von ihnen vom „Endsieg“. Die Ostmärker träumen bereits vom Ableisten ihrer Restdienstzeit in einem österreichischen Bundesheer, das sie als eine Art gemütlichen Trachtenverein ansehen. Für viele ist die Zukunft total ungewiß und es macht der Ausspruch die Runde: „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“. Dann ist es soweit: Im Frontlazarett Münstereifel ist als Ablösung des Arztes, der sich Gedanken über die Berechtigung des gescheiterten Putsches vom 20. Juli 1944 (Hitler sollte getötet werden) machte, ein Hundertprozentiger als Chefarzt aufgetaucht, der in der Rolle eines Heldenklau alle, die laufen oder humpeln können, fronttauglich schreibt. (Sein Vorgänger wollte offensichtlich vielen Verwundeten eine sichere Heimkehr ermöglichen.) Und so verlasse ich, mit einem entsprechenden Entlassungsschein bzw. Marschbefehl ausgestattet, mein Vaterhaus und gehe ohne jegliche Orientierungshilfen auf die Suche nach meiner Einheit. Das ist die reinste Odyssee.

Wiedersehen mit alten Kameraden und Frontläusen

Zunächst finde ich nach tagelangem Suchen unseren Gefechtstroß. Ein Feldwebel, der sich als Leiter dieser Dreimanndienststelle versteht, schickt mich mit Post und schriftlichen Bitten um Zusendung nicht mehr vorhandener Ausrüstungsgegenstände zum Gepäcktross in einem kleinen Dorf nördlich von Euskirchen, also von der Frontnähe in die Etappe. Hier treffe ich alte Kameraden, die mich mit Kindern und Enkeln von Läusen, die ich ihnen mal überlassen hatte, trefflich versorgen. Da ist es wieder: Das Gekrabbel an Beinen und sonstigen Körperteilen. Jetzt fehlt nur noch die Front. Die erreiche ich, mit einem neuen Marschbefehl ausgestattet, am Abend des übernächsten Tages auf der Linie Embken, Wollersheim, Vlatten, einer typischen Voreifellandschaft. Der Bataillonsstab liegt in einem aus Grubenholz gebauten Unterstand im Hang eines Hohlweges. Der Empfang ist fast so stürmisch, wie der zu Hause bei Beginn meiner Lazarettbehandlung. „Hallo Piepel, alles okay? Hier ist seit etwa zwei Wochen Feuerpause“ , so der Bataillonskommandeur. Etwa eine Stunde später beginnt der Amerikaner, Unordnung stiftend, seinen frontalen Angriff zu dieser unchristlichen Nachtstunde. Wir ziehen uns bis Wollersheim zurück und gehen in der durch eine Mauer geschützten Brauerei in Stellung. Bei Morgengrauen sehen wir die kleinen sehr beweglichen amerikanischen Schützenpanzer über die Felder an uns vorbeifahren und den Ort umzingeln. Dann kommen die schweren Sherman- Panzer näher und begrüßen uns mit ihren Kanonen. Eine Granate reißt ein brauchbares Loch in die Umschließungsmauer. In der darauffolgenden Nacht klettern wir durch diese Maueröffnung nach draußen und gehen in geübter Manier hintereinander, mit abgenommenem Helm, die in Richtung Euskirchen führende Straße entlang. Die auf ihren Jeeps dösenden Amerikaner nehmen keine Notiz von uns. Doch dann kommt uns ein Trupp nach hinten fahrender amerikanischer Panzer entgegen. Wir biegen ohne verräterische Eile in den Sichtschutz einer Zaunhecke ein und lassen die Panzer passieren.

Die Reiter der Apokalypse galoppieren über das Land.

Dann wandern wir durch die Nacht im sogenannten Niemandsland zwischen den Fronten. Die amerikanische Artillerie ist laufend damit beschäftigt, die Dörfer der Umgebung mit Störfeuer zu belegen. Sie schießen mit Phosphorgranaten und alle Einschläge bedeuten brennende Häuser, Stallungen und Scheunen, verängstigte und flüchtende Menschen und losgebundenes herumirrendes Vieh. Mir kommt ein Bild von Albrecht Dürer in den Sinn, das in einem meiner Lesebücher der Schulzeit die Leiden des Krieges mit dem Wüten der apokalyptischen Reiter verglich. Grausige Romantik!

Gefährdet werden wir ernsthaft, als wir das erste noch von deutschen Soldaten gehaltene Dorf erreichen. Die deutschen Grenadiere liegen schußbereit hinter einer am Dorfeingang aufge-bauten geschlossenen Panzersperre und sind nur schwer von unserer „Deutschfreundlichkeit“ zu überzeugen, zumal uns die Tagesparole unbekannt ist. Wir übernachten in einer Scheune des über-nächsten Dorfes und marschieren in aller Morgenfrühe bis zur Kreisstadt Euskirchen. Das hinter dieser Stadt liegende Dörfchen Roitzheim muß von uns dreimal zurückerobert werden, bevor es dem Amerikaner beim vierten Angriff endgültig in die Hände fällt. Jetzt ziehen wir uns bis Kuchenheim zurück, wo wir zunächst von der eigenen Artillerie beschossen werden. Unsere Kameraden zielen, von der Voraussetzung ausgehend, der Ort sei bereits vom Amerikaner restlos eingenommen, recht gut. Da wir die Amerikaner jetzt von Haus zu Haus turnend beobachten, können wir unseren Artilleristen auch nicht ernsthaft böse sein. Aber wir wollen auch diesmal überleben, zumal die in Deutschland hergestellten Granaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht für unseren Tod bestimmt sind. Und so ziehen wir uns vorübergehend in einen Keller zurück. Nach Einbruch der Dunkelheit gehen wir nach draußen, ich als letzter für die Rückensicherung. Als ich bemerke, wie meine Kameraden nacheinander gefangengenommen werden, springe ich in den Keller zurück und verberge mich, klein wie ich bin, unter einer Kiste. Dann wird es still. Irgendwann vor Mitternacht gehe ich nach draußen und stoße, einen Jauchegraben durchwatend, auf einen von der OT erstellten Schützengraben, der mich genau aus dem Ort hinausführt. Wenn das Scheinwerferlicht der im Gelände stehenden amerikanischen Panzer auf mich zukommt, nehme ich im Graben volle Deckung und gehe anschließend leicht gebückt weiter. Weit nach Mitternacht komme ich in ein zwischen den Fronten liegendes Dorf und versuche, vom Hunger gequält, bei einer Lehrerfamilie ein Stück Brot zu bekommen. Die Lehrersfrau fürchtet um die Sauberkeit ihres Hausflurs und weist mich ab. Mögen die bald hier eintreffenden Amis, so hoffe ich inbrünstig, ihren Hausflur nach Herzenslust beschmutzen. Nun muß meine Eiserne Ration erstmals dran glauben und ich esse ein paar Stücke Schokakola. Übrigens. Ich erwähnte da eben ein zwischen den Fronten liegendes Dorf.

...nach Westen, der sinkenden Sonne nach

Beim Weitermarsch durch das große Waldgebiet zwischen Rheinbach und Münstereifel bemerke ich sehr bald das Fehlen einer intakten deutschen Front. Was ich antreffe, sind die Reste eines einst so erfolgreichen Heeres, die sich, auf der Suche nach einem Rheinübergang, vom Grauen gejagt, dahinschleppen. Da kommen Ochsengespanne mit Vorderpflug und eingehängtem Pakgeschütz an mir vorbeigefahren. Da rumpeln Panjewagen mit eingenickten OT- Leuten, mit Hiwis osteuropäischer Herkunft mit abgestumpften Gesichtern, mit undefinierbarem Gerät beladene Leiterwagen in Richtung Nirgendwo. Ich erkenne keine geordnete Absatzbewegung. Nun ist es bisher immer so gewesen, dass bei chaotischen Fluchtbewegungen der Etappenverbände vorne an der Front einige wenige Elitetruppen standen, die durch eisernes Standhalten den Flüchtenden

die Chance gaben, zur Besinnung zu kommen. Ich suche nach diesen Standhaften und finde sie nicht mehr. Vielleicht sammeln sie sich auf der anderen Rheinseite. Jetzt, am Ende eines Spätwintertages, bin ich vollends entschlossen, meinen Weg allein weiterzugehen. Er führt mich in Richtung der vorrückenden Amerikaner, nach Westen, der sinkenden Sonne nach, zu meiner Familie, in eine Zeit ohne Kämpfen, Leiden und Sterben.

Dann nimmt mich dichter Nebel auf und geleitet mich schützend bis nach Hause.

Warten auf einen neuen Frühling

Lang ersehnt, heiß erfleht: Ein Frühling mit friedlicher Natur, mit blühenden Buschwindröschen statt Baumkrepierern, mit Hoffen statt Bangen. Wie sagte man vor dem Kriegsende: Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Nur, für manche dauert der Schrecken noch über das Kriegsende hinaus an.

Der Eifel, dem Bergland, in dem ich Kindheit, Jugend und Kriegseinsatz erlebte, wünsche ich eine Zeit bleibenden Friedens.

Ein anderes Bild:

Der Hürtgenwald am Ende des Krieges.

Er wird Jahre brauchen, um sich von den Kriegseinwirkungen zu erholen.

Wegen des Fehlens der Männer zieht die Forstverwaltung zunächst die arbeitsfähigen Frauen der umliegenden Dörfer für das Wiederaufforsten heran. Aber vorrangig ist der Munitionsräumdienst, der den Baumpflanzungen vorausgehen muss und der Jahre in Anspruch nehmen wird.

Man pflanzt zunächst schnellwachsende Fichten, so dass vorerst eine Monokultur entsteht. Doch diese Sofortmaßnahme scheint sinnvoller, als ein Liegenlassen der zerstörten Waldflächen. Dies hätte ein Überhandnehmen von Schädlingen über Jahre hinaus zur Folge gehabt.

Die Geschichte dieses Gebietes zwischen Hohem Venn und Rur ist im Buch „Hölle im Hürtgenwald“, erschienen im Triangel-Verlag Aachen, eindrucksvoll beschrieben. Das Bild wurde ebenfalls diesem Buch entnommen.

Blaise Pascal:

„Das Gefühl hat seine Vernunft, die der Verstand nicht kennt.“

Äußere und innere Wandlung

Als ich betrat das Elternhaus

starb das Soldatendenken.

Ich zog mein Ehrenkleidchen aus

und ging die Kühe tränken.

Dazu trug ich zivilen Kram,

der mich zum Jungen machte,

damit der Ami, der prompt kam,

mich nicht ins Lager brachte.

Als der mein‘ kurze Hos‘ erblickt,

da wurde er gelinder

und er sagte ganz entzückt:

„Wie gut haben’s die Kinder!“

Denn es war nicht vorstellbar

für ihn, dass als Soldaten,

wir gekämpft seit letztem Jahr

gen seine Kameraden.

Und ich legte keinen Wert

darauf, ihm zu erklären,

dass er es sah total verkehrt,

wo wir doch Gegner wären.

Sodann verschwand auch meine Lust

als Gegner mich zu fühlen.

Das Leben nahm ich jetzt zur Brust

mit ganz friedvollen Zielen.

Was war inzwischen zu Hause geschehen? Die alten Männer, so auch mein Vater, waren mit Karabinern bewaffnet und zu einer Volkssturm- Einheit zusammengefasst worden. Sie wussten nicht so recht, was sie mit dieser Bewaffnung anfangen sollten, bis die Partei den Befehl gab, das gesamte Vieh des Dorfes zusammenzutreiben, und unter Bewachung durch den Volkssturm ins rechtsrheinische Gebiet zu bringen. Nun war man sich schnell einig: Die Karabiner würden sie ausschließlich dazu benutzen, das Wegtreiben des Viehs zu verhindern. Also:

Lunte riechen,

sich verkriechen,

bis der Krieg sich hat verzogen.

Volkssturmmänner,

Weltkriegskenner,

haben zeitig abgewogen:

Statt mit Kühen

ostwärts ziehen,

wie von der Partei befohlen,

eisern bleiben

und vertreiben,

den der kommt, sie abzuholen.

Und in Köln?

In der Ausgabe vom 04. März 2015 erschien im Kölner Stadt-Anzeiger ein ganzseitiger Bericht von Uli Kreikebaum über die letzten Kampfhandlungen in Köln unter diesem Titel. Es war der 262. Luftangriff auf die geschundene Stadt.

Der Trümmerhaufen Köln wurde dem Feind überlassen

so beginnen Die Nachrichten des Großdeutschen Rundfunks am Morgen des 08. März 1945. Am Nachmittag des Vortages war ich zu Hause in Schönau in der Eifel eingetroffen, nachdem ich mich der Gefangennahme entzogen hatte.

Das Oberkommando der Wehrmacht formulierte die Aufgabe Kölns wie folgt: "Im Abschnitt Düsseldorf-Köln wurde unsere Front in schweren Kämpfen auf das Ostufer des Rheins zurückgedrängt.

Auf dem Westufer wird noch in den Trümmern von Köln gekämpft".

Märzkalender 1945

Meine letzten Kriegserlebnisse

im III. Bataillon, Fallschirmjägerregiment 5 (linke Seite)

Do 01. März Rückzug bis Schwerfen

Fr 02. " Rückzug bis Enzen Amerikaner besetzen Krefeld

Sa 03. " Übernachtung in einem Keller

in Euskirchen Die Stadt wird am 04.03. besetzt

So 04. " Das Dorf Roitzheim bei

Euskirchen wird mehrmals

zurückerobert.

Mo 05. " In Kuchenheim geraten Meckenheim wird bombardiert

viele Kameraden in

amerikanische

Gefangenschaft

Wir werden von der eigenen

Artillerie beschossen.

Di 06. " Ich schlage mich bis Schönau Die Amerikaner besetzen das

durch. linksrheinische Köln.

Mi 07. " Einmarsch der Amerikaner

in Schönau

Die Brücke von Remagen fällt

in amerikanische Hand.

Do 08. " Die Amerikaner ziehen von

Schönau in Richtung Ahr und

zur Brücke von Remagen.

Fr 09. " Wir beginnen mit der

Vorbereitung der Feldarbeit.

Sa 10. " In den Wiesen an der Holzmülheimer

Straße wird von uns ein Pferdekadaver

begraben.

So 11. " In der Eifel sind 23 000 deutsche

Soldaten eingeschlossen.

Essen wird von 1000 Alliierten

Bombern angegriffen.

Sa 17. " Einsturz der Brücke von Remagen

Die Amerikaner bauen Pontonbrücke

Mo 19. " Die Amerikaner besetzen Koblenz

Di 20. " Die Amerikaner besetzen Saarbrücken

Sa 31. März 1945 Die Amerikaner, Briten und Kanadier

schließen den "Ruhrkessel". (300 000

deutsche Soldaten werden

eingeschlossen).

Bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 8./9. Mai 1945

Der Krieg ist vorbei.

Wat nu?

so heißt der kleine Chinese.

Wer eine Lage als hoffnungslos hinstellt,

schlägt dem Herrgott die Tür vor der Nase zu.