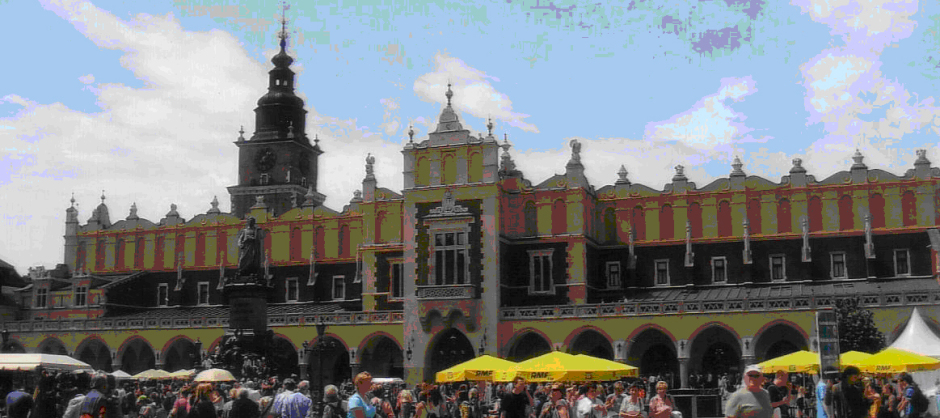

Obiges Bild: Die Tuchhallen in Krakau (Polen)

Langsame Annäherung

Langsame Annäherung von Ost und West

Reise nach Zakopane im Oktober 1974

An einem regnerischen grauen Oktobertag des Jahres 1974 begebe ich mich von einem der Warteräume des Frankfurter Rhein- Main-Flughafens hinaus zum Flughafenbus, der mich und die übrigen schätzungsweise 70 Fluggäste zur Maschine der polnischen Fluggesellschaft Lot bringt. Etwa eine Stunde vorher war die Kölner Maschine, eine moderne Boeing 737 der Lufthansa, hier gelandet. Der Warteraum für die Fluggäste nach Warschau ist in der Hauptsache von polnischen Reisenden bevölkert, die vermutlich als Saisonarbeiter irgendwo in der mittel- oder westeuropäischen Landwirtschaft oder bei Winzern den Sommer und Herbst über beschäftigt waren. Sie wirken so, als ob sie schon im Voraus stolz auf den Flug in einer polnischen, also „eigenen“, Maschine sein würden. Dazwischen sitzen, nüchtern bis gelangweilt und ohne Stolz, einige wenige deutsche, belgische und niederländische Geschäftsreisende. Ein großflächiger Bildschirm, der für wirksamen Zeitvertreib sorgen soll, zeigt ausschließlich Markenartikel der deutschen Exportindustrie. Ein paar Bilder von deutschen und polnischen Landschaften und romantischen Orten wäre mir willkommener gewesen, wird aber vermutlich wegen der in der Mehrzahl anwesenden minderbemittelten Fluggäste, die nicht zu Urlaubsreisen fähig sind, als nicht einträglich empfunden. Aber die kaufen ja wohl auch keine deutschen Werkzeugmaschinen!

Doch als ich mir die Gesichter der wartenden und wie gebannt auf den Bildschirm schauenden polnischen Männer anschaue (sie sehen wirklich interessiert hin), habe ich ausreichenden „Zeitvertreib“. Ich vergleiche sie zunächst einmal mit den Enkeln oder Urenkeln früherer polnischer Einwanderer, die, längst mit deutscher Staatsbürgerschaft versehen, vornehmlich im Ruhrgebiet zu Hause sind oder von dort auch ins Rheinland übersiedelten. Nach dem Rückgang des Steinkohlebergbaues im Ruhrgebiet gingen manche in die Versorgungsbetriebe für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, so auch zu den Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerken in Köln. Ich kenne sie, deren Namen nur noch die Herkunft ihrer Vorfahren verraten, als Kollegen, die eigentlich nur durch eine besonders ausgeprägte Zuverlässigkeit von den Ureinwohnern Kölns zu unterscheiden sind. Aber vom Gesicht her? – Keine Unterscheidungsmerkmale! Aber hier im Warteraum des Frankfurter Flughafens erkenne ich diese sprichwörtliche Gutmütigkeit des slawischen Gesichtsausdrucks. Hatte ich den nicht auch, wenn auch nicht gerade slawischer Ausprägung, als ich kurz nach Kriegsende von unserem kleinen Eifeldorf zur Großstadt Köln zog? Ist also das Aufwachsen im bäuerlichen Umfeld so gesichtsprägend? Wie dem auch sei: Menschen mit solchen Gesichtern kann man ruhig trauen. Aber die Gesichter ändern sich mit der Anpassung an die moderne Großstadtgesellschaft und so kann man mir die noch vorhandene Vertrauenswürdigkeit heute nicht mehr ansehen. Schade!

Warum sitze ich eigentlich hier im „Vorraum“ zu einem Ostblockstaat?- Nun, die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches, DVGW, hat in Verbindung mit der Staatlichen Gasversorgung Polens zu einem Kolloquium unter dem Motto „Kunststoffverwendung im Gasfach“ nach Zakopane in der polnischen Hohen Tatra eingeladen. Zakopane ist der bedeutendste polnische Wintersportort, wenn man so will, das „Garmisch-Partenkirchen Polens“, romantisch in der Hohen Tatra gelegen.

Ein volkseigenes Fremdenverkehrsbüro Zwecks Organisation der Hin-und Rückreise begab ich mich kürzlich voller Zuversicht zum feudalen Büro der polnischen Fremdenverkehrsorganisation in einer westdeutschen Großstadt. Zu ebener Erde betrete ich den modernen Empfangsraum durch eine schöne aber etwas störrische Drehtür und kämpfe mich dann knietief (natürlich leicht übertrieben) durch einen gewagt teurer wirkenden Teppich bis zum Chef dieses offensichtlich staatlichen Büros vor. Das alles, die Drehtür, der Teppich, die schönen einladenden Landschaftsaufnahmen Polens und Trachtenbilder polnischer Volkstanzgruppen an der Wänden, die dem Chef zu Diensten scheinenden hübschen Vertreterinnen des Ostblocklandes, schinden bei mir gewaltigen Eindruck. Und, meiner dörflichen Herkunft eingedenk, versinke ich beinahe in einer lähmenden Ehrfurcht, werde dann aber noch rechtzeitig durch die freundliche Stimme einer der hübschen Damen in die Gegenwart zurückgerufen.

Was hier fast unglaublich anmutet, hat nichts mit der Mentalität eines von mir geachteten Volkes zu tun. Es ist das Ergebnis der jahrelangen Beeinflussung entmündigter Menschen durch einen Obrigkeitsstaat.

„Womit können wir Ihnen dienen?“ „Ich möchte von Köln über Warschau nach Zakopane und zurück reisen und zwar die Strecke Köln-Warschau mit dem Flugzeug und die Strecke Warschau-Zakopane mit der Bahn. Könnten Sie mir die Flugscheine, Bahnkarten und ein Hotel in Warschau für eine Nacht auf der Hinreise besorgen?" „Entschuldigen Sie bitte Herr, wie war doch gleich Ihr Name?- Herr Weber, sowas haben wir noch nie gemacht und wir wissen auch gar nicht wie das geht.“ „Wo, gnädige Frau, glauben Sie, könnte ich mich zweckmäßig hinwenden?“ „Wir haben gehört, dass jedes normale deutsche Reisebüro hierzu in der Lage ist.“ „Vielen Dank und auf Wiedersehen.“ „Aber halt! Hier haben Sie einige Prospekte von Polen. Nichts zu danken. Dafür sind wir ja da." Ich sehe kein weiteres Publikum und also auch keinen Grund für die Existenz dieser staatlichen Einrichtung. Übrigens waren die Prospekte für Zakopane angeblich wegen reger Nachfrage vergriffen. In einem ganz normalen Kölner Reisebüro wird dann später alles in knapp einer Stunde geregelt. Alles! Nur die bunten Prospekte fehlten.

Eine bejahrte Iljuschin Der Flughafenbus in Frankfurt bringt uns zu einer bejahrten Iljuschin russischer Bauart (was denn sonst?), die älter wirkt, als die an der Gangway wartenden hübschen Stewardessen polnischer Bauart. Aber was sehe ich denn da vor dem Flugzeug? Hier stehen unsere Koffer in Reih und Glied auf der nassen Piste mit sich durch Dauerregen auflösenden Banderolen. Dahinter haben sich Pilot und Copilot, die wie die Sturzkampfbomberpiloten der ehemaligen deutschen Luftwaffe mit ledernen Fliegermützen und in diesen eingebauten Kopfhörern breitbeinig aufgebaut. Das sieht ganz schön martialisch aus! Sie versuchen denn auch nicht ohne Erfolg, ihren Blick dieser Gesamterscheinung anzupassen. Der Anblick des Flugzeuges selbst, das wohl von der

Vor dem Einsteigen: Identifizieren des Gepäcks

sowjetischen Aeroflot ausgemustert und zu einem Schrottpreis den Polen überlassen wurde, ruft auch keine Begeisterung bei mir hervor. Auf der Außenhaut von Rumpf und Tragflächen sitzen die schön in parallelen Reihen angebrachten Nieten mit ihren halbrunden Köpfen, wie Relikte aus den Anfängen der Motorfliegerei. So, nun gehen wir hintereinander an den Reihen regennasser Koffer vorbei und identifizieren unser Gepäck,

das dann auch flugs im Gepäckraum der Maschine verschwindet. Mit einer rätselhaften Müdigkeit in den Beinen steige ich ein und nehme in einer Zweierreihe neben einem belgischen (flämischen) Geschäftsmann Platz. Augenblicklich bin ich wieder etwas beruhigter als vorher. Er versichert mir, die Sicherheit des Flugapparates sei besser als sein Aussehen. Zudem habe die Fluggesellschaft LOT die hübschesten Stewardessen Europas. Das beruhigt mich noch mehr. Und dann, als urplötzlich die beiden Propellermotoren angeworfen werden, ist er von dem nicht zu überhörenden Motorengebrüll entzückt. „Wie bei einem Feindflug im Krieg“, sagt er, wobei seine Stimme zum Vibrieren angeregt wird. Alles vibriert: Das Flugzeug samt Sitz, die Stewardessen (es sind jetzt zwei), und die Fluggäste samt ihrer Stimmen. Ich schaue durchs Fenster nach draußen und glaube zu erkennen, wie sich die vernieteten Tragflächen vergeblich gegen das Vibrieren zu wehren versuchen. Mein Nachbar meint ruhig und gelassen, diese müssten so elastisch flattern. Das leuchtet mir dann auch ein.

Flug in den Wolken (Romantik pur)

Der Start verläuft problemlos. Eine Propellermaschine zieht nicht so steil hoch wie ein moderner Jet, sondern begibt sich im flachen Steigwinkel allmählich bis in Wolkenhöhe. Es klappt dann auch noch bis in die Wolken hinein. Dann ist aber Schluß. Selbst die in einer gewissen Schräglage geglückte Richtungsänderung erfolgt wolkenverhüllt, aber nicht ohne Auswirkung! Von der Decke tropft es jetzt, zwar mit kurzen Unterbrechungen, aber doch ohne Ende, auf meine linke Schulter. Es gelingt einfach nicht, in eine Flughöhe oberhalb der Wolken zu gelangen. Mein belgischer Nachbar hat den besseren Platz erwischt. Um mich abzulenken (ich überlege gerade: Schulter oder Kopf nass werden lassen), bittet er mich, nach der Landung in Warschau möge ich doch auf den über allem liegenden Geruch achten. Es sei das Erkennungsmerkmal der Ostqualität des Treibstoffs für Flugzeuge und Autos.

Nun erscheinen die Stewardessen mit einem wunderbaren Lächeln und lassen mich das Martyrium der beginnenden Fütterung in engen Flugzeugsitzen vergessen. Übrigens: Als das Flugzeug seine Reiseflughöhe erreicht hat, hört das Vibrieren auf, der Komfort nimmt also nicht unbeträchtlich zu und die Gesichter der polnischen Passagiere nehmen wieder das stolze Glänzen an.

In Warschau angekommen, nehme ich mein Gepäck recht problemlos in Empfang, werde dann aber noch zu einem Zwangsumtausch gedrängt, obwohl die von mir in Köln entrichtete Pauschale die Begleichung fast alle Kosten einschließt. Ich schlucke diese zusätzliche finanzielle Belastung und eile hinaus in den vom bereits verschwundenen Belgier angekündigten Benzingestank, der sich dann auch unbekümmert auf meinen Magen legt.

Landung auf einem fremden (blassroten) Stern

„Du bundesdeutsch?“

Jetzt muss ich einen kurzen Rückblick einschieben. Bei einem Landgang von einem Kreuzfahrtschiff in Istanbul im April diesen Jahres hatte ich mir in der Nähe des Großen Bazars eine lange Wildlederjacke mit gewachsenem Fell erstanden. Das gegerbte helle Wildleder wurde nach außen, das gewachsene Fell nach innen getragen und oben als Kragen nach außen gestülpt. Man merkt, dass ich kein Fachmann für Rauchwaren bin; aber vielleicht habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt.

Also mit dieser in den Ostblockländern unüblichen, weil nicht vorhandenen Bekleidung verlasse ich jetzt das Gebäude des Warschauer Flughafens und bin blitzschnell vom nächststehenen Taxifahrer angesprochen: „Du Bundesdeutsch?“ „Ja.“ „Ich fahren, nix kosten und zeigen Warschau innen, wenn du mir tauschen 100 Deutsches Mark in Zloty. Nix 6 Zloty für 1 Mark, ich geben 20 Zloty und zeigen Warschau innen.“ „Nein, ich habe schon viel zu viel gewechselt.“ „Aber Warschau ist seeehr teuer. Wirst sehen!“ Letztendlich gehe ich drauf ein, obwohl ich wirklich nicht weiß, wohin mit den vielen Zloties. Dafür erklärt er mir Warschau und setzt mich kurz vor Einbruch der Dunkelheit am altehrwürdigen Hotel Bristol Orbis ab. Ich beziehe ein Zimmer und begebe mich anschließend müde und leicht durchfroren zur Hotelbar. An dieser stehen junge Männer, die bereits die Ankunft eines Gastes aus dem Westen (Wildlederjacke mit Fellkragen!) bemerkt und registriert hatten. Sie suchen Augenkontakt und weisen dann sehr gekonnt durch eine leichte Kopfdrehung zur Tür, durch die jetzt einige hübsche junge Polinnen, schick gekleidet, mit Hütchen natürlich, in die Bar hineintrippeln. Ein kurz zuvor bestellter doppelter Cognac macht mich genau in diesem Moment so müde und träge, dass ich mein Desinteresse an diesem Damenaufmarsch glaubhaft zu verstehen gebe. Diese verlassen dann auch brav wieder den Raum. Das nächste Opfer bitte!

Nun geht die Fragerei nach meinem Woher und Wohin los. Ich merke bald, dass jetzt die Rollen vertauscht sind: Links und rechts neben mir stehen wirkliche Kapitalisten, die nicht gewillt sind, ihr Geld durch ehrliche Arbeit zu verdienen. Und ich stehe als ihr vermeintliches Opfer dazwischen. Irgendwann merken sie, dass ich durch eine funktionierende Organisation des westdeutschen Tourismus und die Fürsorge der Staatlichen Gasversorgung Polens fest in ein vorgegebenes Programm eingebunden bin. Das ist etwas für sie Unvorstellbares. „Sie haben schon ein Hotel in Zakopane? Es heißen Tatri? Gibt in Zakopane nicht Hotel Tatri.“ Ich antworte wahrheitsgemäß: „Es ist kein öffentliches Hotel, sondern das Erholungsheim der Staatlichen polnischen Gasversorgung.“ Jetzt hat man an mir kein Interesse mehr und ich verlasse die Bar, nachdem ich den Cognac mit Geld im Gegenwert von 60 DM bezahlt habe, in Richtung Restaurant. Die Bardame sagt noch in bestem Deutsch, nur die importierten Getränke seien so sündhaft teuer, dagegen sei der polnische Branntwein spottbillig. „Vielen Dank, Madame.“ Ihr gebührt ein angemessenes Trinkgeld in Zloty.

Spottbillig ist auch das Abendessen. Eine Zigeunerkapelle geigt mich in eine leichte Melancholie hinein und das Essen ist gut. Dann kommt der Kapellmeister und fragt, obwohl ich jetzt keine Wildlederjacke anhabe, „Du Bundesdeutsch?“ Ich gebe ihm ein Trinkgeld in die seelisch beeinflussende Form seiner nach oben geöffneten Hand. (Wer hat mir nur erzählt, der „Neue Mensch“ im real existierenden Sozialismus sei zu stolz, ein Trinkgeld anzunehmen? Er werde es als Brüskierung empfinden und erfolgreich zurückweisen.) Nach der problemlos geglückten Übergabe des Trinkgeldes halte ich ihn mit Erfolg davon ab, jetzt die bei uns zu Hause bis zum Überdruss zu hörende Musik in den schönen Speisesaal zu schütten. Hier ist leichte Schwermut zu Hause und angesagt, glaube ich. Doch dann werde ich eines Bessern belehrt.

Polnische Hochzeit

Zwei Menschen haben beschlossen, zu heiraten und das Ereignis nach der kirchlichen Trauung in festlichem Rahmen hier, im Hotel Bristol Orbis nach echt polnischer Art gebührend zu feiern. Das bedeutet: Zahlreiche Gäste, harte Getränke und Singen und Tanzen bis zum Übermut (nicht Überdruss). Ich verlasse dann auch bei beginnender Überfüllung den Raum, bezahle (es ist sehr billig und preiswert), ordere ein Taxi für den kommenden Morgen zum Hauptbahnhof und gehe treppauf in Richtung Zimmer. Am Ende des Flurs auf der oberen Etage sitzt auf einem Stuhl eine strumpfstrickende, aus Altersgründen ungefährdete Dame, die wortlos grüßt und somit auch keine Anstalten macht, ihre Existenzberechtigung preiszugeben. Macht ja auch nichts! Vielleicht soll ihr Benehmen auch andeuten: „Mir ist es gleich, ob einer allein oder mit einer Bardame kommt. Nur ein kleines Trinkgeld, bitte.“ Mit mir als unbeweibtem Gast ist also kein Geschäftchen zu machen.

Jetzt liege ich im Bett, versuche, wegen des frühen Aufstehens am nächsten Morgen möglichst schnell und unkompliziert, das heißt „spontan“ einzuschlafen. Spontanes Einschlafen war noch nie meine Stärke. Je intensiver ich mir ein schnelles Einschlafen wünsche, umso schlechter klappt es. Inzwischen scheint die Hochzeitsfeier in einen Dauertanz mit rhythmischem festen Auftreten eines der beiden verfügbaren Füße eingemündet zu sein. Da klappt das Einschlafen überhaupt nicht mehr. Mir stehen die Haare zu Berge und der Schweiß auf allen Körperteilen. Selbst mein Herz glaubt, sich irgendwie durch widerliches Sticheln und Stechen melden zu müssen. Und dort unten geht es ohne Pause immer weiter: Rum tum tum, rum tum tum, rum tum tum....Doch ich überstehe alles und falle irgendwann in einen traumlosen Schlaf.

Am nächsten Morgen, es ist so ab 4 Uhr, klappt alles recht gut. Die dienstbaren Geister des Hotels haben erfahren, dass ein Gast Bundesdeutsches früh beköstigt und zum Hauptbahnhof gebracht werden muss und sind entsprechend dienstbeflissen. Aber niemand von ihnen hat Interesse an meinen reichlich vorhandenen Zloties. „Du haben Geld bundesdeutsches?“ „Ich haben.“

Mit dem Zug quer durch Polen

Warum habe ich den Zug gewählt, statt der innerpolnischen Fluglinie zwischen Warschau und Krakau? Die Frage wird vom Wetter und der über dem ganzen Land hängenden Wolkendecke beantwortet: Ich hätte vom Land nichts zu sehen bekommen. Der in der Rekonstruktion befindliche Hauptbahnhof Warschaus erinnert mich an das, was wir Deutsche den Polen während des Zweiten Weltkriegs angetan haben. Die Zerstörungen, insbesondere die beim Warschauer Aufstand und dessen Niederschlagung von August bis Oktober 1944 entstandenen, sind noch immer nicht ganz verschwunden. Mit kollektivschuldigem Gewissen besteige ich den Zug.

Die Bahnfahrt zwischen Warschau und Krakau verläuft zügig und problemlos. Es gibt einen „Speisewagen“, in welchem ich mich zum Kauf warmer Würstchen an eine Warteschlange hinten anstelle. Hier bekomme ich auch einige wenige Zloties an den Mann, bzw. die Frau gebracht.

In Krakau (polnisch Kraków) muss ich den Zug wechseln, habe aber noch viel Zeit für eine Stadtbesichtigung. Diese an der Weichsel gelegene Stadt hat eine wechselvolle Geschichte: Von der Mitgliedschaft zur Hanse über die Krönungsstätte der polnischen Könige und Hauptstadt Polens bis zur Eingliederung in die österreichische KuK- Monarchie reicht seine Geschichte seit der Zerstörung durch die Mongolen. Dann folgte noch die zweimalige Heimkehr in ein freies Polen nach dem 1. Und 2. Weltkrieg. Dazwischen gehörte es zum von der Deutschen Besatzung errichteten Generalgouvernement. Kein Wunder, dass die Innenstadt ob dieser wechselvollen Geschichte zum Weltkulturerbe erhoben wurde.

Die Bahnfahrt von Krakau nach Zakopane, also mit merklichem Anstieg der Strecke in die Bergwelt der Hohen Tatra hinein, ist kein Balsam für meine Nerven. Unterwegs stimmen Bahnhofsbeleuchtung und Halt der Bahn mehrmals nicht überein. Ist das Licht aus, lässt

man zwar die ans Ziel gelangten Leute aussteigen, die ich mit zittrigem Licht der Taschenlampen um die auf dem Bahnsteig lauernden Pfützen herumgehen sehe, aber der Zug verweigert seine Weiterfahrt. Die auf den kleinen Stationen zugestiegenen Fahrgäste sind sehr unterschiedlicher Art. Zwischen den immer wieder erkennbaren hübschen und modebewußten jungen Polinnen, meist mit keß aufgesetztem Hütchen, die eine wahre Augenweide sind, krümmen sich ältere wohlbeleibte Bäuerinnen, vermutlich sind es Angehörige des Bergstammes der Góralen, unter ihren auf dem Rücken getragenen Jutesäcken mit schwerem Inhalt. Sie sehen abgearbeitet und verhärmt aus und haben die Schönheit der Polinnen in mittleren Jahren an die nachrückende Jugend weitergegeben. Die jungen Männer tragen wie alle jungen Europäer Jeans. Sie haben bereits das Verhalten ihrer Generation in den westlichen Ländern übernommen. Doch sind sie mehr schicksalsergeben als diese. Wenn der Aufenthalt auf den dunklen Bahnhöfen zu lange dauert, schlagen sie ihre von oben herabhängenden Jacken übers Gesicht und schlafen ein. Sobald der Bahnhof wieder eine Stromzuteilung erhält, räkelt sich die Lokomotive und setzt den Zug nach mehrmaligem Schnaufen wieder in Bewegung. Dann kriechen die mir gegenüber sitzenden jungen Männer wieder hinter ihren Jacken hervor und schweigen. Sonst nichts.

Die Strecke wird immer steiler und ich kann in dem aus dem Toilettenfenster fallenden, über die Wiesen seitlich der Gleise huschenden Licht die Art der Blumen in allen Einzelheiten erkennen: Es sind Bergblumen, die mit hängenden Blütenköpfen dem vergangenen Sommer nachtrauern und sich anschicken, ihre Kelche für die Nacht zu schließen. Diese Reisegeschwindigkeit macht mich sehr unglücklich, habe ich doch keine Ahnung, ob und wann wir in Zakopane ankommen, ob ich am Bahnhof überhaupt noch erwartet werde und wie ich von diesem zum Haus Tatry gelangen kann. Ich weiß auch nicht, ob Zakopane ein Endbahnhof ist oder ob der Zug dort rasant über diesen Ort hinausschießt. Wie gesagt, mir ist immer mulmiger zumute.

Als der Zug in den Bahnhof von Zakopane müde und abgekämpft hineinhumpelt (es ist tatsächlich ein Sackbahnhof), ist es stichdunkel und spät und es fällt leichter Schnee, flöckchenweise und sehr beruhigend. Schneeflöckchen, sofern sie in geringer Zahl und leicht torkelnd aus den Wolken fallen, haben schon immer eine beruhigende Wirkung auf mich ausgeübt. Ein älterer Herr, den ich bereits während der Fahrt im selben Wagen bemerkt hatte, geht eiligen Schrittes an mir vorbei und sagt in bestem Deutsch: „Was für eine müde alte Lokomotive haben die denn aus dem Schuppen hervorgeholt?“ Dann ist er im Dunkeln untergetaucht. Hätte ich den scheinbar ortskundigen und gesprächsbereiten Mann doch während der Fahrt angesprochen! Zumindest hätte er mir die Angst genommen, ich könne den Bahnhof von Zakopane verfehlen, zu spät bemerken oder was auch immer. Bald stehe ich mutterseelenallein auf dem Bahnhofsvorplatz. Das einzige Taxi war eben um die nächste Straßenecke gebogen und verschwunden. Doch der Chauffeur muß meine Wildlederjacke bemerkt haben, denn er taucht in der relativ kurzen Zeit von einer halben Stunde wieder auf und fragt: „Sie Bundesdeutsch?“ Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass ich schnell am Ziel war und beim Taxifahrer wiederum keine Zloties an den Mann bringen konnte.

Das Polenkind

Die unübersehbare Schönheit der jungen Polinnen, die ich während der Bahnfahrt von Krakau nach Zakopane bewundern durfte, erinnerte mich an das folgende Lied vom schönen Polenkind, ein Lied das wir selbst als Soldaten auf unseren langen Märschen kreuz und quer durch Europa während des Zweiten Weltkriegs gesungen hatten, obwohl es von höchster Stelle nicht abgesegnet war. Dieses Lied läuft, wie viele andere Marsch- und Wanderlieder unserer Jugendzeit, Gefahr, auf Nimmerwiedersehen aus den Köpfen und sonstigen Aufbewahrungsstellen zu verschwinden. Also betrachte ich es als ein Überbleibsel, das ich vor dem Ertrinken in der angeschwollenen und täglich steigenden Flut von Neuschöpfungen auf dem Markt der Musikszene zu retten gedenke. Also:

In einem Polenstädtchen

da wohnte einst ein Mädchen,

die war so schön.

Sie war das allerschönste Kind,

das man in Polen find‘.

„Aber nein, aber nein“ sprach sie,

„ich küsse nie“.

Einst führt‘ ich sie zum Tanze,

da fiel aus ihrem Kranze

ein Röslein rot.

Ich hob es auf von ihrem Fuß

Und bat um einen Kuss.

„Aber nein, aber nein“ sprach sie,

„ich küsse nie“.

In einem Polenteiche,

da fand man ihre Leiche;

die war so schön.

Sie trug ‘nen Zettel in der Hand,

auf dem geschrieben stand:

„Ich hab‘ einmal geküsst

und schwer gebüßt.“

Die Goralen (von poln. Góra „Berg“), die Gebirgsbauern im polnischen Teil der Karpaten, mit reichem Brauchtum und schmucken Trachten.

In Zakopane

Organisation und Ablauf des Kolloquiums werden niemanden interessieren. Beschränken wir uns also wiederum ausschließlich auf die menschliche Seite dieses erstmaligen Zusammentreffens von polnischen und deutschen Fachleuten unseres Fachs in Polen. Aus der Einladung ersehe ich, dass neben uns Westdeutschen auch unsere Brüder und Schwestern aus der DDR und sogar die Russen eingeladen waren. Beide hatten, wie man uns erzählt, abgesagt, weil wir Klassenfeinde aus dem Westen anwesend sein würden. Das geht auch nicht! Noch nicht!

Der erste Tag des fachlichen Gedankenaustauschs wird mit einem typisch polnischen Besäufnis in der Bar des Hauses Tatry ausklingen lassen. Nachdem ich mich, zunächst etwas schüchtern, in die Menschentraube vor der Theke eingereiht habe, kommt plötzlich der Organisator der Veranstaltung auf mich zu und bekundet fast überschwenglich, welch schwerer Stein ihm vom Herzen gefallen sei, als er heute morgen erfuhr, ich sei am Abend vorher unbeschadet eingetroffen. Man habe bereits auf dem Flughafen von Krakau nach mir gefahndet. Die von mir geschilderte Art der total selbständigen Anreise hält er zunächst für nicht machbar, also unmöglich, zumindest unglaublich. Er ist ehemaliger Major der polnischen Streitkräfte und war als solcher bereits in Vietnam im Auftrag der Vereinten Nationen gewesen. Er hat sein ganzes bisheriges Leben immer in geordneten und disziplinarisch von oben verordneten Bahnen verbracht, so auch dieses Abkommandiertsein nach Zakopane. Doch er empfindet meine unkomplizierte persönlich zustande gebrachte Anreise erfrischend ungebunden und nachahmenswert. Nun bin ich in seinen Fängen! Ich darf persönlich nichts bestellen und selbst bezahlen, werde dafür aber verpflichtet Kölner Witze zu erzählen, die er, der deutschen Sprache mächtig, laufend ins Polnische übersetzt. Die Übersetzungen scheinen so gekonnt zu sein, dass sie mit regelrechten Lachsalven der polnischen Kollegen quittiert werden. Dazu wird polnischer Wodka gereicht, der scheinbar nur mit Ex getrunken werden darf. Jedenfalls führt diese Praxis bei mir zu einem Hochkramen immer weiterer längst vergessener Witze und bei den Polen zu einem Umarmungsbedürfnis erster Klasse. So torkelt plötzlich ein Mann mittleren Alters auf mich zu, gibt sich als der von der Partei abkommandierte „Aufpasser“ zu erkennen und beichtet fast unter Tränen, er habe in jungen Jahren den falschen Beruf ergriffen, der ihn mittlerweile am Halse heraushänge. Seinen Sohn habe er Gott sei dank dazu bringen können, einen anständigen Beruf zu ergreifen. Jetzt ist der Damm gebrochen! Wir Westdeutschen können nur staunen, mit welcher Offenheit hier eine scheinbar weit verbreite polnische Volksmeinung über eine notwendige Öffnung zum Westen hin ausgesprochen wird. Innerhalb weniger Stunden muss ich mein Bild, das ich mir von den Menschen hinter dem Eisernen Vorhang gemacht hatte, radikal ändern. Nachdem ich bei einem Mitglied des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, welches nach dem Kolloquium noch zu seinen Verwandten nach Warschau reisen will, einen Großteil meiner Zloties zurücktauschen kann, schmeckt mir der Wodka merklich besser. Dann kommt es, wie es kommen muß: Ich verlasse die muntere Gesellschaft stillschweigend und erreiche mein Bett, erst- und letztmalig in meinem Leben, auf allen Vieren kriechend!

Die Brüder und Schwestern

Am nächsten Morgen lastet der Wodka so auf Magen und Gemüt, dass ich mir einen Spaziergang in den Ort Zakopane verordne. Aber, aber: Die Inversionwetterlage drückt den zu Abmagerungskuren taugenden Benzingeruch so nach unten, dass der Zustand meines Magens noch schlechter wird. Doch bevor ich wieder zum Haus Tatry zurückschleiche, suche ich in einschlägigen Andenkenläden nach einem Zehnerpack kleiner Photos von Zakopane und Umgebung. Ich stehe vor einem Schaufenster und bemerke plötzlich eine Gruppe deutsch sprechender Touristen hinter mir. Eine Dame bemerkt in gekonntem Sächsisch: „Ja, gibt es denn so was ooch?“ und weist auf meine Wildlederjacke. Ha, nun habe ich, erstmals seit der Teilung Deutschlands die Gelegenheit, mit unseren in den Mainzer Karnevalssendungen stets als Brüder und Schwestern jenseits der Zonengrenze bezeichneten Landsleuten der DDR persönlich in Kontakt zu treten. Ich drehe mich nun möglichst wie selbstverständlich um und frage ganz unpolitisch: „Kennt jemand von Ihnen ein Geschäft, in welchem es kleine Photos von Zakopane zu kaufen gibt?“ Die so Angesprochenen scheinen an einem Gespräch höchst interessiert zu sein, wenden sich dann aber einem „Leithammel“ zu, der sich entschließt, diese Stätte gefahrvoller weltanschaulicher Versuchung wortlos zu verlassen. Stumm und ergeben trotten die anderen hinter ihm her. Ich gehe sehr traurig zum Tatry zurück, wo gesprächsbereite polnische Kollegen begierig auf mich warten. Und es ist jetzt nicht mehr nur der Benzingestank, der mir auf den Magen drückt.

In diesem Moment beschließe ich still für mich, so es das Schicksal wolle, an einer Überwindung der geistigen Spaltung unseres Volkes mitzuwirken.

Weitere Schritte im Rahmen der langsamen Annäherung

Wenn ich diesen Prozess der langsamen Annäherung losgelöst von meinem beruflichen Werdegang in einem Versorgungsbetrieb für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme und einigen familiären Ereignissen für sich allein beschreiben soll, folgt jetzt an dieser Stelle das Kapitel „Ein Besuch in der DDR“. Diese Reise bringt mir unvergessliche menschliche Kontakte, die außerhalb der Aufsicht und Organisation staatlicher Stellen stattfinden. Dann folgt „Erste berufliche Fahrt gen Osten, Februar 1990“ und „Leipziger Allerlei, Juli 1990“. Die beiden letzten Reisen leiten mehrjährige Kontakte und Freundschaften ein, die nicht im entferntesten mit dem Gruppenverhalten unserer Brüder und Schwestern in Zakopane zu vergleichen sind.

Ein Besuch in der DDR (1987)

Schauen wir mal rüber in die DDR

Das Jahr 1987 bringt mir viele neue Erlebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen. In der Zeit vom 09. Bis 16. Mai bin ich mit meiner Frau und einem älteren Ehepaar aus unserem Hause, das uns Einreisegenehmigungen für die DDR und eine Unterkunft in Dresden besorgt, im Elbflorenz, wie Dresden mitunter mit Recht und Respekt genannt wird. Besagtes autoloses Ehepaar nahm mein Angebot dankbar an, sie zu ihren in und außerhalb Dresden wohnenden alten Bekannten per PKW nach ihren Belieben zu fahren, um auf diese Weise Kontakt zu einigen „Brüdern und Schwestern“ jenseits der deutsch-deutschen Grenze zu bekommen. Abgesehen von der menschenunwürdigen Kontrolle bei der Einreise (ein Beamter betreibt mit mir langatmig Verkehrserziehung und lässt mich meinen PKW hin- und zurücksetzen) verläuft die weitere Fahrt problemlos ohne jede Belästigung. Innerhalb der DDR werden wir nie angehalten. Es ist eine wunderbare Zeit für die besagte Familie und eine erfahrungsreiche für mich und meine Frau.

Ein Deutscher hat einen Deutschen gefangen,

weil der von Deutschland

nach Deutschland

gegangen.

Die Wartburg bei Eisenach.

Nach dem Prozedere mit der Grenzkontrolle werden wir sie besuchen

Verkehrserziehung im Alter von 60 Jahren

Diese vorstehend erwähnte Verkehrserziehung an der deutsch-deutschen Grenze muss ich doch unbedingt mit einigen Sätzen schildern. Also: Wenn man jetzt, im Jahr 1987, von der Autobahn A 4 bei Herleshausen kommend über die Bundesstraße auf die lange Autobahnbrücke zufährt (im Grenzbereich fehlt ein Stück der Autobahn), ist man bereits im Visier der Grenzsoldaten der Nationalen Volksarmee. Und jetzt, wir befinden uns nun auf der Brücke, ist die Geschwindigkeit auf 15 km/h begrenzt. Von riesig hohen Türmen herab werden wir wohl mit Sicherheit wie die Schmuggler früherer Zeiten beäugt und mit superscharfen Ferngläsern beobachtet. Welch große Gefahr werden die wohl von uns friedlichen Kölnern vermuten. Aber es ist sonderbar. Die ganze Atmosphäre hier ist bedrückend und wir versinken dann auch in tiefes Schweigen. Man hat ja doch von böswilligen Schikanen, langen Wartezeiten und scharfen Kontrollen gehört und fühlt jetzt, diesen Berichten eingedenk, eine lähmende Machtlosigkeit und ein Ausgeliefertsein. „Warum geht das alles so schleppend?“,- fragt man sich selber stumm. Eben wegen dieser Kontrollen. So nach und nach zentimetern wir uns nach vorne in Richtung von mehreren Kontrollhäuschen vor. Die Autoschlange teilt sich jetzt auf sechs Spuren auf, jede Spur für eines dieser verflixten Häuschen. Unser Kontrolleur scheint besonders behutsam und gründlich zu kontrollieren. Einige Fahrzeuge, die beliebig herausgefischt werden, müssen zur Seite fahren und man fordert die Fahrer auf, die Hintersitze herauszunehmen. Bei einigen Oldies geht das nur unter Zuhilfenahme von Schraubenziehern und Zangen. Da werden feine Pinkel zu unbeholfenen, bedauernswerten Mechanikern, auf die eine stundenlange Arbeit wartet. Bei mir hat der Beflissene Pech. Ich habe einen nagelneuen Opel Omega mit Klappsitzen. Das sehen die Augen des mit einer Beamtenseele ausgestatteten Grenzers bereits aus einiger Entfernung, denn er kennt die Beschaffenheit der „Westautos“ zur Genüge. Also muss bei mir eine andere, nicht minder demütigende Schikane eingebaut werden. Er, der Vollstrecker staatlichen Machtgebarens, streckt jetzt den rechten Arm aus seinem Schalter und hält die Hand so nach unten, dass ich sehe: „Aha, ich muss jetzt bis in die Höhe seiner Hand vorziehen.“ Das macht ja auch Sinn, denn in dieser Parkposition kann er meinen Wagen samt Insassen am besten kontrollieren. Aber dann brüllt er: „Kennen Sie dieses Stoppschild nicht? Muss ich ihren Führerschein einziehen?“ Tatsächlich, einige Meter vor dem Häuschen steht ein Stoppschild. Aber es gilt doch wohl in beiden Deutschland: Polizeiliche Verkehrsregelung gilt vor Verkehrsschildern. Mir ist vor meiner Abreise in Köln gesagt worden, ich solle mich um Gottes Willen nicht in Diskussionen einlassen und so bringe ich mein Bedauern und ein „Entschuldigen Sie bitte“ zum Ausdruck. Er lässt mich, zur Strafe versteht sich, noch ein paar Mal hin und zurücksetzen. Dann darf ich bis zum nächsten Posten, einem verständigen Beamten, im Schritttempo weiterfahren. Der erkundigt sich höflich, ob wir Waffen, Sprengstoff oder Ähnliches mitführen. Nein, der Kofferraum und die hintere Sitzreihe sind voller Geschenkpakete für die Verwandten und guten Bekannten unserer Nachbarsfamilie. Das alte Ehepaar versinkt regelrecht in diesen Geschenken, nur die Köpfe schauen fragend aus diesen Bergen von Kartons heraus. Aber das interessiert den Beamten nicht. Und als ich ihn behutsam darauf hinweise, dass ich den neuen PKW erst vorgestern erhalten habe und dass somit das polizeiliche Kennzeichen dieses Wagens nicht mit der Eintragung in der Einreisegenehmigung übereinstimme, sagt er, wieder äußerst freundlich: „Wenn der da (Anm.: gemeint ist der Verkehrserzieher) daran nichts auszusetzen hatte, ist es mir auch egal.“ Welch unterschiedliche Einstellung! Der „Verkehrserzieher“ hatte vor lauter Gier nach Schikane total das Prüfen meiner Papiere vergessen. Was den freundlichen Grenzer anbelangt: Mit solchen Beamten ließe sich problemlos ein gemeinsames Deutschland aufbauen. Wir hatten also, gemessen an den Erfahrungen Anderer, noch viel Glück und wenig Aufenthalt gehabt. Ob mein Gesicht für deutsch-deutsche Grenzübertritte besser geeignet ist?

Kurz hinter der DDR-Grenze: Die Wartburg bei Eisenach

Nachdem wir dem streitbaren Grenzer entwicht sind, schaue ich angestrengt nach rechts, um nur ja nicht den Anblick der Wartburg zu verpassen. Und dann taucht sie plötzlich auf, nachdem sich einige tief hängende Wolken, wie ein von Menschenhand bewegter Theatervorhang zur Seite begeben haben. In Gedanken gehe ich schnell die Historie dieser Festung durch: Schauplatz des legendären Sängerwettstreits, Wirkungsstätte der hl. Elisabeth, Zufluchtsort Martin Luthers, Treffpunkt der deutschen Studenten beim „Wartburgfest“ im Jahre 1817. Und jetzt schauen unsere „Brüder und Schwestern“ aus der DDR, die dorthin emporsteigen, von den ehrwürdigen Mauern der Burg sehnsüchtig nach dem für sie nur schwer erreichbaren Westen. Da kommt mir der Spruch eines LKW-Fahrers aus Westberlin in den Sinn: „Ein Deutscher hat einen Deutschen gefangen, weil der von Deutschland nach Deutschland gegangen“. Durch dieses Sinnieren abgelenkt, verpasse ich die erste Ausfahrt nach Eisenach und nehme erst die zweite, die mich dann mitten in die Stadt hineinführt und zu einer Durchquerung derselben zwingt. Gottogottogott! Diese zerbröckelnde Bausubstanz! Da steht doch kurz hinter dem Ortsschild eine Fabrik, die ob ihres ruinösen Aussehens diesen Namen nicht verdient, mit der anmaßenden großbuchstabigen Aufschrift „Fortschritt“. Oben auf der Wartburg stehen unsere Ostdeutschen und schauen tatsächlich lange und sehnsuchtsvoll nach Westen in die hessische Landschaft. Nach der Besichtigung der Wartburg, die uns Westdeutsche mehr interessiert als der Blick nach Westen, fahren wir zunächst weiter nach Weimar und speisen dort zu einem lächerlich billigen Preis im Elefanten, den seinerzeit auch unsere Dichterfürsten Goethe und Schiller bevorzugten. Das Essbesteck aus einer Aluminiumlegierung erzeugt zwar, wenn es mit meinen Zahnkronen in Kontakt kommt, jedes Mal einen kleinen aber spürbare elektrostatischen Effekt. Dann geht’s weiter über die Autobahn in Richtung Dresden. Die Geschwindigkeit muss laut Schilder immer wieder beträchtlich reduziert werden, vor den unter Dauerreparatur liegenden Brücken meist bis auf 20 km/h. Man ist gut beraten, sich hieran zu halten, denn auf den meisten Autobahnbrücken hat man die Risse in der Fahrbahndecke mit Asphalt so geflickt, als sei ein dicker Pfannkuchen draufgekippt worden.

Jeder macht seine eigenen Erfahrungen

Einige Monate vorher war mein Chef gemeinsam mit Herren einer Ferngasgesellschaft als Gast der DDR- Regierung hier gewesen und hatte, so sein Bericht, bei den Gastgebern keine Neigung zu einer gemeinsamen Zukunft unseres deutschen Volkes verspürt. Wenn die Sprache hierauf kam, so seine Worte, herrschte betretenes Schweigen. Ganz anders meine jetzige Erfahrung. Ich werde geradezu mit dem Wunsch provoziert, doch meine Eindrücke bezüglich des desolaten Zustandes des Landes, seiner Straßen, heruntergekommenen Altbauten, Fabriken mit undichten Dächern, Geschäften ohne vernünftige Waren und so weiter, ehrlich zu schildern. Ein Hauseigentümer in dem von uns auf der Fahrt Richtung Dresden ebenfalls besuchten Brand-Erbisdorf erläutert, wie er in Selbsthilfe mit viel Mühen und Schweiß das Haus halbwegs in Schuss hält, weil er davon überzeugt ist, es müsse bald eine andere Wirtschaftsordnung kommen, sonst würde er sein Eigentum dem Staat schenken (wie es viele bereits gemacht haben), einem Staat, der jedoch selbst vor dem Bankrott stehe. Im Zweiergespräch ohne gefährliche Lauscher kann man sich aus den Höhlen des Schweigens heraus in eine Offenheit trauen, die man vermutlich braucht, um sich von einer beklemmenden jahrelangen Sprachlosigkeit zu befreien. Um diese einmalige Chance zu bekommen und auszukosten, bittet mich der junge Ehemann zu einem längeren Spaziergang durch die unpolitische Landschaft. In Gesellschaft der vorhin erwähnten Gasversorgungs-Gesellschaft und der staatlichen Abordnung der DDR hätte er sich garantiert anders verhalten. Die Offenheit, die ich nicht nur bei diesem Mann, sondern auch bei den anderen besuchten Familien in vertraulichen Gesprächen antreffe, überrascht mich sehr. Und immer wieder die Frage: „Kommen Sie aus der Beeh- ähr-dee (BRD = Bundesrepublik Deutschland) ?“

Das 1 500 -Mark- Geschenk

Unsere Fahrgäste haben der besuchten Familie in Brand-Erbisdorf im Auftrage einer in Süddeutschland lebenden alleinstehenden begüterten Verwandten 1 500 DM als Geschenk zu übergeben. Die so überraschend beschenkte Frau wird kreidebleich, kippt regelrecht vom Stuhl in die Arme ihres ebenfalls total überraschten Ehemannes und muss durch herzliche Glückwünsche und gute Worte wiederbelebt werden. Dann erklärt sie vollkommen aufgelöst und aufgeregt: „Wir wollten schon lange die Trockenklosetts durch Toiletten mit Wasserspülung ersetzen. Aber ich weiß, dass wir bei Bezahlung in harter Währung (DM) den schon vor 10 Jahren bestellten Trabbi (Personenkraftwagen mit Zweitaktmotor der Marke Trabant) umgehend geliefert bekämen, während wir sonst noch weitere 5 Jahre warten müssten. Wir werden uns wahrscheinlich für das Auto entscheiden. Aber jetzt brauche ich dringend einen starken Kaffe.“ Sie sagt dann, in Anspielung auf die längst fällige Lieferung des Trabbi: „Winkt man mit blauen Scheinchen (100 DM-Scheinen) , dann bekommen sie Beinchen.“

Erste berufliche Fahrt gen Osten, Februar1990

Ich dränge mich nicht zur Übernahme einer Aufgabe in Ostdeutschland, aber ich werde mich ihr auch nicht verweigern. Das ist meine innere Einstellung.

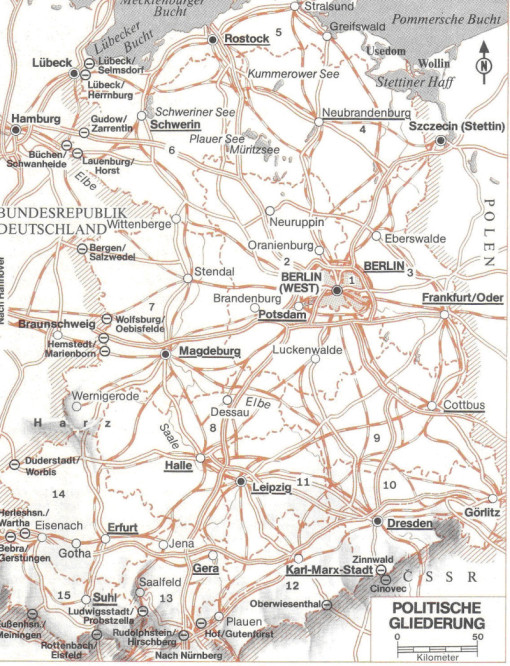

Anfang November 1989 fällt in Berlin die Mauer und zwischen der BRD und der DDR öffnet sich der Eiserne Vorhang. Zwischen einem Kölner Versorgungsbetrieb und dem VEB Energiekombinat Leipzig bahnt sich eine intensive fachliche Zusammenarbeit an.

Schnupperreise in ein „fremdes“ Land

Der Winter 1989/90 hatte sich bisher auf etwas Frost bei niederschlagsfreiem Wetter beschränkt. Heute morgen, es ist der 15. Februar 1990, trete ich vor die Haustür in Köln-Bilderstöckchen, um meinen Weg zu der hinter dem Wohnblock liegenden Garage einzuschlagen. Da sehe ich die Bescherung: Hoher Neuschnee liegt nicht nur auf Wiesen und Bäumen, sondern auch auf Gehwegen und Fahrbahnen. Und es schneit noch immer. Der Schnee fällt in kleinen Flocken und verursacht ein Rascheln in den Hecken und Sträuchern mit teils noch vorhandenen vertrockneten Blättern des letzten Herbstes. In der Eifel sagt man: „Schneit es klein, ist noch viel daheim.“ Ausgerechnet heute! - Aber Gott sei Dank habe ich die Winterreifen aufziehen lassen und so werde ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Leiter der Abteilung Energie unseres Versorgungsbetriebes, Herrn Pallaske, den ich an seiner Wohnung in Köln- Neubrück abhole, über die Autobahnen Olpe, Gießen, Eisenach (mit unfertigen Teilstücken im Bereich der DDR-Grenze bei Herleshausen, die zum Ausweichen auf Landstraßen zwingen), und Hermsdorfer Kreuz nach Leipzig fahren beziehungsweise schlittern. Kurz vor der Grenze zur noch existierenden DDR bei Herleshausen suchen und finden wir ein Restaurant für eine kurze Mittagspause. Ich beobachte interessiert die vielen hier einkehrenden Autofahrer, die wohl mit den unterschiedlichsten Interessen „nach drüben“ reisen und hier die letzte Gelegenheit für ein Mittagessen nach westlichem Standard nutzen. Manche Gesichter verraten den Typ des gewieften Geschäftsmannes, Versicherungsvertreters, Eier- oder Teppichhändlers, der dort drüben, jenseits der „Nochgrenze“, ein Goldgräberland für zweifelhafte oder zumindest lukrative Geschäfte mit kaufmännisch ungeübten und daher oft recht naiven Ossis vermutet. Wir hoffen allerdings zuversichtlich, es mögen auch viele Hilfsbereite nach drüben gehen, nicht zuletzt, um die allzu vertrauensseligen „Ossis“ davor zu bewahren, von den Goldgräbertypen über den Tisch gehakelt zu werden.

Welche Erwartungen sollen wir erfüllen?

Unsere Fahrt nach Leipzig war bei einem Besuch von zwei Herren vom VEB Energiekombinat Leipzig bei unserem Versorgungsbetrieb in Köln am 16. und 17. Januar 1990 vereinbart und in allen Details festgelegt worden. Der Leipziger Raum ist noch schneefrei, weist aber unbeschreiblich schlechte Straßen auf. Dazu verfranzen wir uns auch noch im Braunkohlengebiet südlich von Leipzig und Markt-Kleeberg, wo der frostige Wind über wüstenartige Flächen ehemaliger Braunkohlengruben, die nicht wieder rekultiviert wurden, Abfälle vor sich hertreibend, hinwegfegt.

Wir kommen verspätet im Besprechungsraum des VEB Energiekombinates Leipzig an, wo unsere Gesprächspartner bereits ungeduldig und besorgt auf uns gewartet haben. Es ist, wie vieles hier, eine Barackenunterkunft. Man hat für Kaffee, Tee und Kleingebäck, das auf dem Tisch verteilt ist, gesorgt und so können wir ohne Pause mit der Besprechung beginnen. Allerdings frage ich zuvor nach einer Toilette, die man mir sehr verhalten und verschämt zuweist. Sie sieht auch danach aus: Veraltet, mit still vor sich hinrostenden, auf der Wand verlegten Leitungen und Armaturen, in einem kleinen Raum untergebracht, den man hinterrücks betreten muss, um die Tür hinter sich schließen zu können. Fußboden, Decke und Wände sehen morsch aus und verbreiten einen entsprechend penetranten Geruch der Vergänglichkeit. Der Fußboden quietscht zudem bedrohlich. Vielleicht ist es das Quietschen der unter meinem Gewicht leidenden Kellertierchen.

Schnelle Hilfe tut Not

Zu unseren Gesprächspartnern zählen neben den Kollegen vom VEB Energiekombinat Leipzig auch Professoren von Technischen Hochschulen. Einige sind eigens aus Zittau im Dreiländereck DDR/ Polen/ Tschechoslowakei angereist. Wir gehen nicht wie die berühmte Katze um den noch berühmteren heißen Brei herum, sondern sprechen die anstehenden Probleme unserer hiesigen Kollegen direkt an. Richtiger gesagt, diese Probleme werden von den Leipzigern offen auf den Tisch gelegt. Und diese Probleme sind schwerwiegend bis besorgniserregend. Es ist meines Erachtens zwingend, sie hier einmal kurz zu beschreiben, denn man wird sie in den kommenden Jahren sehr, sehr schnell vergessen haben.

Zu allererst braucht man Autos, z.B. Kastenwagen, zur Herstellung einer Mindestflexibilität für die Erledigung der täglich anfallenden Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Hier kann und will unser Versorgungsbetrieb sofort helfen. Dann geht es um die Erstellung eines kurz- und mittelfristigen Instandhaltungsplans für die Gas- und Fernwärmeversorgungsanlagen, unter Berücksichtigung der zu prognostizierenden Energie- und Wärmebedarfsentwicklung und der sich hieraus ergebenden Erweiterungsmaßnahmen. Ganz kritisch ist der Zustand der Fernwärmenetze im Zentrum der Stadt Leipzig, die als Dampfnetze mit Kondensat-rückführung betrieben werden, beziehungsweise betrieben werden sollen. Denn in der Praxis ist es ein System mit Kondensatverlust. Wir konnten schon auf der Hinfahrt beobachten, wie der Wasserdampf aus vielen Fernwärmeschächten innerhalb der Innenstadtstraßen entweicht, als Zeichen von maroden Kondensatrückführungsleitungen. Nach den glaubhaften Schilderungen unserer örtlichen Kollegen kommen nur noch etwa 10 % des kondensierten Dampfes wieder am Heizwerk an. Ein nicht minder wichtiges Problem ist der übertrieben hohe Wärmebedarf, hervorgerufen durch schlechte oder fehlende Regeleinrichtungen und die Wärmevergeudung infolge Fehlens einer verbrauchsabhängigen Abrechnung. Meist ist der Wärmeverbrauch in der Wohnungsmiete pauschal berücksichtigt; die beste Voraussetzung für eine blühende Wärmevergeudung. So regelt man die Raumtemperatur mit den Fenstern. Ich glaube, diese Angaben genügen, um den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Was mich wundert und mit einer hohen Achtung vor der Leistung von Leitung und Mitarbeitern des VEB Energiekombinates Leipzig erfüllt, ist der Umstand, dass die Versorgung bei den uns geschilderten Rahmenbedingungen überhaupt noch funktioniert. Wir können, so stelle ich fest, alle viel voneinander lernen.

Fremdenfeindlichkeit in der DDR ?

Die Übernachtung ist in einem großen, von den Schweden gebauten Interhotel reserviert. Preise und Service entsprechen internationalem Standard. Alles muss in harter Währung (DM, Dollar, Pfund oder skandinavische Währung) bezahlt werden. Zu meinem Kummer ist der überall in der DDR vorherrschende Gestank nach schwefelhaltigen Abgasen aus den Braunkohlefeuerungen auch in die Klimaanlage eingedrungen und legt sich jetzt appetitmindernd auf die Mägen der verwöhnten Gäste aus dem Westen. Ein Telefonat nach Hause erweist sich wegen der maroden und unmodernen Fernsprechanlagen als undurchführbar. Dafür gibt es harte Getränke zu hohen Preisen in der Hotelbar. Im Foyer begegnen uns auf Schritt und Tritt geschäftstüchtige Frauen des waagerechten Gewerbes. Wir ignorieren ihre gutgemeinten Angebote und laden statt dessen unseren Fachbegleiter vom VEB Energiekombinat in die Hotelbar zu einem kleinen Umtrunk ein. Er erzählt uns, dass er eine Russin zur Frau habe und beklagt sich über die in Leipzig und überall in der DDR zu spürende und stetig zunehmende Fremdenfeindlichkeit, die, so berichtet er, manchmal in Hass ausarte. Diese Tendenz ist für uns neu und wir können unserem Kollegen beruhigend versichern, dass diese Erscheinung für den Westen untypisch ist. Aber vielleicht verbreitet sich ein auf das SED-Regime folgender Rechtsruck, schneller als vorhersehbar, vom maroden atheistischen Osten, dem Nährboden für einen neuen geistigen Flächenbrand in Deutschland, zu uns nach dem Westen.

Ein Land-, wie im Tiefschlaf

Die Rückfahrt beschert uns weitere überraschende Erfahrungen. Wir haben beschlossen, die Autobahn in Thüringen zu verlassen und die unseren Bundesstraßen entsprechende „Fernstraße“ über Gotha und Eisenach zu benutzen. In Gotha wollen wir eine gemütliche Kaffeepause einlegen. Wir fahren in die Stadt so langsam hinein, dass wir, zu beiden Straßenseiten blickend, nur kein hübsches Café verpassen. Aber wir finden weder ein hübsches noch ein primitives Café und so verlassen wir die Stadt, ohne eine Stärkung zu uns genommen zu haben.

Wie sieht die Freizeitkultur in der DDR aus?

Also, diese vergebliche Suche nach einem Café in einer Stadt wie Gotha lässt in mir die Frage aufkommen, wie die Menschen hier ihre freie Zeit, die sie reichlich genug zur Verfügung haben, verbringen. Bei unserem Besuch in der DDR im Jahre 1987 machte ich die Feststellung, dass der Normalsterbliche hier so früh aufstand, als habe er auf dem Lande die Kühe zu melken. Dann brachte er die Kinder in die „Krippen“, wo sie ein Leben außerhalb eines Familienverbandes von jung an lernten. Wenn ein Kind schrie oder leise vor sich hin jammerte, legte man ihm eine Decke übers Gesichtchen. Basta! So wurde uns glaubhaft von einer Kindergärtnerin berichtet.

Gegen 16 Uhr sah man die Trabbis, jene quirligen Zweitaktautos, so, als hätten die Fahrer wertvolle Zeit zu versäumen, in aggressiver Fahrweise nach Hause eilen. In dieser Zeit des Betriebsschlusses musste man die Straße fluchtartig im Laufschritt überqueren! Auf dem Weg nach Hause wurden flugs die Kleinen am Kinderhort abgeholt und mitgenommen. Dann gab es ein paar Stunden Familienleben und so gegen 22 Uhr sah man die letzten Lichter in den Wohnungen verlöschen. Die DDR schlief. Hierdurch entstand im Westen der Begriff „Dunkeldeutschland“. Immerhin hatten die DDR-Familien hierdurch mehr Kindersegen als die Westfamilien, die ihre Abende außerhalb der Ehebetten vertrödelten.

Nun darf man keineswegs annehmen, die produktionsgebundene Arbeitszeit sei zu hoch. Mitnichten! Der permanente Mangel an allen Gütern des täglichen Bedarfs erzwang ein häufiges Schlangestehen vor den Geschäften und zwar während der normalen Arbeitszeit. In vielen Berufen ging das ohne weiteres, weil es hier eine „Arbeitslosigkeit“ innerhalb der Betriebe gab. Eine Bekannte beispielsweise war zur Beratung von Haushalten bezüglich des Betriebes von Waschmaschinen eingesetzt. Später wurde diese Arbeit, obwohl sie nicht zugenommen hatte, auf zwei Personen aufgeteilt. Es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, die produktionsfreie Arbeitszeit zu reduzieren und für die kaum vorhandenen sinnvollen Dienstleistungen in Restaurants, Cafés und sonstigen Freizeiteinrichtungen einzusetzen. Damals, anno 1987, hatte man beispielsweise das Empfinden, dass die Restaurants mittags Mittagspause hätten. Der staatlich verordnete Schlendrian sollte sich nach der Wende als ganz schön hartnäckig erweisen, so dass die unterschiedliche Produktivität in West und Ost über lange Jahre zu unterschiedlichen Lohn- und Gehaltstarifen führte, leider und zum Leidwesen Derjenigen, die mit viel aufopferungsvoller Arbeit, aus der Masse heraustretend, für einen wirklichen Aufbau Ost sorgen werden. Und genau diese sollte ich bald, insbesondere bei den Versorgungsunternehmen, kennen lernen.

Es verwundert nicht, wenn der hausgemachte Leerlauf zu einer Verkümmerung der Aktivitäten in den Betrieben führte und sich der auch hier beheimatete deutsche Fleiß auf die Einrichtung von Datscha genannten privaten Gartenhäuschen verlagerte. Der Vollständigkeit und Fairness halber muss allerdings erwähnt werden, dass einige Städte, wie Dresden, Leipzig und Schwerin, ein gepflegtes und reges Theaterleben aufzuweisen haben. Mangels des im Westen anzutreffenden reichhaltigen Freizeitangebots hat man in der DDR ein kleines, billiges, textilfreies Ventil gefunden: Das zur Normalität gewordene Nacktbaden am Ostseestrand und anderswo.

Wintereinbruch auf der Autobahn

In den Dörfern, die wir durchfahren und die uns grau und wie ausgestorben erscheinen, sind viele Häuser mit der Thüringischen Fahne geschmückt. Die Ländernamen, wie Sachsen und Thüringen, galten in den letzten Jahren als abgeschafft. Das Länderbewusstsein lebt nun wieder auf. Auch sind hin und wieder kleine Stände am Straßenrand aufgebaut, wo uns Thüringer Wurst und sonstige landestypische landwirtschaftliche Produkte zum Kauf

Angeboten werden. Aber, ist das schon der Beginn einer

florierenden Marktwirtschaft?

Schaue ich über die thüringische Landschaft und betrachte mir die renovierungsbedürftigen Häuser, Gärten und Straßen etwas genauer, erkenne ich noch kein brauchbares Rezept für einen schnellen Wandel.

Als wir, wegen fehlender Beschilderung vom Weg abgekommen, einen Einheimischen befragen, glauben wir einen Geruch wahrzunehmen, der darauf schließen lässt, dass ungewisse Zeiten und fehlende Zukunftsperspektiven einen verstärkten Alkoholkonsum zur Folge haben können. Aber das muss ja nicht generell gelten und auch nicht so bleiben. Und zudem gehörte diese Erscheinung schon lange zum Bild der Aussteiger unter den Seinebrücken von Paris und auf den westdeutschen Bahnhofsvorplätzen.

Ein Besuch im ehemaligen Sperrbereich des Grenzzaunes

Am Ortsrand von Eisenach fällt mir ein zur Industrieruine herabgewirtschaftetes Werk auf, weil es völlig unverdient den Namen „Fortschritt“ trägt. Wir folgen jetzt dem Verlauf der Fernstraße 7 und erreichen die immer noch bestehende und von Grenzern kontrollierte, aber nicht mehr gesperrte DDR-Grenze bei dem 200-Seelen-Ort „Pferdsdorf“. Doch zunächst fahren wir unter die noch aus der Vorkriegszeit stammende Autobahnbrücke, wo noch ein Stück des Sperrzaunes am ehemaligen Todesstreifen vorhanden ist. Mein Kollege möchte ein Stück Draht abzwicken und als Andenken mitnehmen. Obwohl er eine besonders gute Kneifzange mitgenommen hat, gelingt ihm das Abzwicken nur unter äußerster Anstrengung. Man stelle sich vor: Da ließ man Industrie, alte Wohnhäuser, Kulturdenkmäler und das Verkehrsnetz vor die Hunde gehen, scheute aber keine Mittel für die sichere Einsperrung seiner Bürger. Dieser Draht, das war beste westdeutsche Qualität!

Nachdem wir den PKW in Pferdsdorf abgestellt haben, um uns entlang der verlassen wirkenden Dorfstraße etwas die Füße zu vertreten, winkt uns eine Frau zu und gibt uns zu verstehen, wir möchten ihr ins Haus folgen. Sie trägt einen Arbeitskittel und ein Kopftuch. Ihre ärmliche äußere Erscheinung wird durch Freundlichkeit und Offenheit mehr als ausgeglichen. Sie fragt, nein sie bittet geradezu darum, uns zu einer Tasse Kaffee einladen zu dürfen. Nachdem wir in der „Guten Stube“ Platz genommen haben, tritt auch ihr Ehemann, der gerade in der Küche Kartoffel geschält hatte und ebenfalls noch einen Arbeitskittel trägt, hinzu. Und dann sprudelt es aus den beiden heraus. Ihr kleines Dorf, im grenznahen Sperrbereich liegend, war 40 Jahre lang total von der Außenwelt abgeschnitten. Man konnte nicht hinaus, es sei denn, für immer. Dafür gab es schnell ausreichende Gründe. Zum Beispiel hatte ein vorwitziger Opa einen Knüppel gegen den Sperrzaun geworfen, um herauszufinden, ob der Wachhund anschlagen würde. Dieser tat ihm den Gefallen von Amts wegen und in der darauffolgenden Woche wurde der Opa samt seiner ganzen Familie mit einem Lkw abgeholt und umgesiedelt. Der Hausherr, er ist, wie wir inzwischen erfahren konnten, der Küster der kleinen evangelischen Dorfkirche, erläutert uns das System der zwischen den beiden parallel verlaufenden Zäunen patrouillierenden Wachen. Erst kommt ein Soldat oder Grenzpolizist (lassen wir diese Feinheit), dann der Hund und dahinter der zweite Soldat. Ein ausgeklügeltes Erfassungssystem sorgte dafür, dass niemals dieselben Soldaten zusammengestellt wurden. Somit waren sich beide garantiert fremd. Der erste Soldat erwiderte niemals den Gruß eines Dorfbewohners, sondern schaute streng und stur geradeaus, musste er sich doch vor seinem nachfolgenden Kameraden in acht nehmen. Der zweite Soldat nickte stets freundlich, wenn auch stumm. Auf dem Rückweg war der letzte Soldat von vorhin jetzt der erste und folglich hatte er dasselbe Benehmen: Ernster Blick geradeaus und keine Erwiderung des Grußes. Der zweite Soldat , also der todernste von vorhin, war jetzt wie umgekrempelt freundlich und drückte dies durch sein stummes Kopfnicken aus.

Brauchte ein Dorfbewohner einen Handwerker, musste dies so frühzeitig beantragt werden, dass sowohl für die Prüfung der Notwendigkeit als auch für die politische Durchleuchtung des außerhalb des Sperrbezirks wohnenden Handwerkers und Feststellung seiner Zuverlässigkeit genügend Zeit verblieb. Um nochmals auf die Werktagskleidung unserer Gastgeber zurück zu kommen: Vierzig Jahre langes Leben in dieser „Quarantäne“ hatten den Sinn für Mode und ähnliche Nebensächlichkeiten verkümmern lassen. Aber sie betonen immer wieder, wie wichtig ihnen der Kontakt zu Fremden sei, um so das Trauma der Isolierung mit der Zeit zu überwinden.

Rückfahrt in die uns vertraute Normalität

Als wir uns verabschieden, erzählt man nicht ohne Stolz, dass ab heute, es ist der 17. Februar 1990, erstmals ein in den letzten Tagen geschaffener Verbindungsweg über die Grenze zum nächsten westdeutschen (hessischen) Dorf befahrbar und geöffnet sei. An diesem nun wirklich unwichtigen und ruhigen Grenzübergang vertreiben sich zwei Grenzsoldaten oder–Polizisten die Zeit. Entsprechend lange betrachten sie unsere Pässe bzw. Personalausweise, befragen uns, sicherlich mehr aus Neugier, nach unserer Heimatstadt Köln, ihren Sehenswürdigkeiten und ihrer Umgebung, also nach einem ihnen bisher fremden Land, bleiben ansonsten aber sehr höflich. Kein Vergleich mit der Anmaßung früherer Grenzkontrollen an der deutsch-deutschen Grenze! Ihre Zukunftsangst können sie nicht verbergen. Der Wandel vom Polizeistaat zu einer freiheitlichen Demokratie wird den Machtapparat beträchtlich schrumpfen lassen und somit zu vielen Berufswechseln bei den betroffenen Polizisten führen müssen.

Als wir wieder das vertraute leise Summen der Reifen auf den hervorragend befestigten Straßen und Autobahnen Westdeutschlands hören, glauben wir, von weit, weit her zu kommen.

Und wir blicken in die Landschaft mit den in gewohnter Weise gepflegten Häusern ansehnlicher malerischer Dörfer. Fürwahr, wir waren ein paar Tage in einer anderen Welt. Plötzlich, nach einem kleinen Regenschauer, erscheint am Himmel ein Regenbogen. Vielleicht symbolisiert er einen Brückenschlag in eine gemeinsame Zukunft unseres Volkes.

Soll ich dabei abseits stehen?

Leipziger Allerlei, Juli 1990

„Was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es jetzt.“ (Goethe)

An einem heißen Sommertag des Jahres 1990, es ist der 20. Juli, quäle ich mich stundenlang über die Autobahn A9 von Leipzig in Richtung Hermsdorfer Kreuz, um von dort aus über die A4 nach Westen weiterzufahren. Es ist früher Mittag und die Sonne, im Süden stehend, prallt voll auf die Windschutzscheibe meines Ford-Scorpio. Da die Autoschlange manchmal eine halbe Stunde lang total still steht, bleibt der Motor und damit auch die Klimaanlage entsprechend lange außer Betrieb. Die gestaute Strahlungswärme im Wageninnern ist fast unerträglich. Also wandere ich während der Standzeiten draußen hin und her, wundere mich über die vom gewohnten Schlangestehen herrührende stoische Gelassenheit der Verkehrsteilnehmer mit Trabis (Trabant), und Wartburg-PKWs, schimpfe über die haarsträubende Verkehrsregelung, die den Namen nicht verdient, und habe Zeit zum Nachdenken. Die Landschaft um Leipzig, zumindest hier nach Südwesten, ist eintönig. Sie eignet sich weniger zu touristischen Ausflügen, als mehr zu Völkerschlachten. Pardon, ich glaube, das ist zu hart formuliert. Sagen wir so: Die Stadt Leipzig mit der Umgebung von Dresden, das wäre eine kaum zu übertreffende Wohnlage. Goethe mochte diese Stadt und die Händler des Mittelalters wußten ihre Lage an der Kreuzung zweier Handelsstraßen zu schätzen. Hinzu kommt die Eigenart des Sachsen. Denn, der Sachse ist wie Salzsäure: Er beißt sich überall durch. Also wird diese Stadt schnell ihren Weg machen. Was reizt einen an dieser Stadt? Johann Wolfgang von Goethe sagte über diese Stadt: „Mein Leipzig lob ich mir, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute“. Ob er wirklich in „Auerbachs Keller“ zu seinem bedeutendsten Werk „Faust“ inspiriert wurde, sei dahingestellt. Aber, was mir aktuell wichtig erscheint, ist die Rolle dieser lebendigen Stadt während der friedlichen Einleitung der „Wende“ durch die gewaltigen Montagsdemonstrationen von September 1989 bis März 1990, die wesentlich zum Sturz des SED-Regimes beitrugen. Zeitweise wurde sie deshalb etwas euphorisch als Heldenstadt bezeichnet. Nun zurück zur Verkehrsmisere auf der Autobahn zwischen Leipzig und Hermsdorfer Kreuz.

Schmerzhafte Verkehrsbehinderungen

Was ist der Grund für diesen Verkehrsstillstand auf der A9 in Richtung Hermsdorfer Kreuz? Nun, man geht hier mit Gewalt an die Erneuerung der Fahrbahn auf ganzer Breite, also über drei Fahrspuren hinweg. Und auf dieser Breite wird die alte Betonbefestigung zertrümmert und durch eine Bitumenkiesdecke ersetzt. Hierzu ist eine, ebenfalls die ganze Breite einnehmende Bituminiermaschine eingesetzt. Einige Teilstrecken werden betoniert Dies ist natürlich so interessant, daß alle in Richtung Süden Fahrenden beim Passieren der Baustelle den Schleichgang einlegen, um nur ja nichts von diesem technischen Schauspiel zu verpassen. Und so ist es vielerorts: Man verzichtet auf die im Westen übliche „Leichtigkeit des Verkehrs“, nimmt also schmerzhafte Verkehrsbehinderungen in Kauf, um nur möglichst schnell die Hauptverbindungen in einen guten Straßenzustand zu versetzen.

Ich hatte in den letzten beiden Tagen beim VEB Energiekombinat Leipzig Vorträge über Planung, Vorbereitung und Durchführung von Investitionen im Gasrohrnetz abgehalten und befinde mich jetzt, den Kofferraum gefüllt mit Overhead-Projektor, Leinwand und sonstigen Präsentationshilfen, auf der Heimfahrt. Die Vorträge waren anläßlich eines Besuchs von Generaldirektor und Vertreter des VEB Energiekombinats Leipzig bei der GEW Köln (Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln AG) am 2. Februar vereinbart worden. Dieser

Besuch hatte stattgefunden anläßlich der Inbetriebnahme eines Braunkohlenstaubkessels in Köln-Merkenich, der nach dem Wirbelschichtverfahren arbeitet.

Hilfe, ich bin unsichtbar!

Meine Kölner Sekretärin hat mich in einem altehrwürdigen Hotel in unmittelbarer Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs einquartiert. Da dieses Hotel Tradition hat, ist sichergestellt, dass ich genauso bedient und verpflegt werde, wie es Landessitte ist. Zwei Beispiele: Nach dem Abendessen gehe ich zu einem bar-ähnlichen Raum und bestelle ein Ur Krostitzer (Bier). Es wird in der Nähe der Dübener Heide gebraut und mundet mir vorzüglich. Die Bedienung scheint Besuch zu haben, denn ich werde Zeuge intensiver familiärer Gespräche und persönlich so gut wie total übersehen. Als ich mich bemühe, nachzubestellen, stelle ich bestürzt fest, dass ich vermutlich innerhalb der letzten halben Stunde unsichtbar geworden bin. „Hilfe, ich bin unsichtbar!“ Dieser Hilferuf wird gehört. Gottseidank!

Das Ei kann doch nichts dafür!

Am nächsten Morgen erlaube ich mir, bei der gemäß Gesichtsausdruck zu früh geweckten Bedienung ein gekochtes Ei, gegen zusätzliche Bezahlung selbstverständlich, zu bestellen. Als die (weibliche) Bedienung mit ihrem scheinbar lange und intensiv eingeübten mürrischen Gesichtsausdruck und dem bestellten Ei wieder erscheint, setzt sie es mit einem deutlichen „so!“ auf meinen Tisch. Dabei springen das Besteck und der Teller geräuschvoll in die Höhe. Das soll zweifelsohne erzieherisch wirken und besagen: „Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind und was sie sich hier herausnehmen können, Sie?“ Leider gehört die Dame zu einer der letzten dieser Spezies, denn bei meinen späteren Besuchen in dieser doch so weltoffenen Messestadt vermisse ich diesen kämpferischen Typ sehr schmerzlich. Denn wenn man nichts mehr an den Mitmenschen zu bemängeln hat, schaut man wieder kritischer in sich selbst hinein,

Auch Verkäuferinnen müssen sich umstellen

An einem der beiden Tage in Leipzig geht der mich betreuende Ingenieur mit mir nach Dienstschluß zu einem Leipziger Kaufhaus, um mir den auch dort beginnenden Wandel vor Augen zu führen. Wir betreten unter anderem die Schuhwarenabteilung. Ich wundere mich über die halb leeren Regale und frage die Verkäuferin, ob sie beim Ausverkauf seien. „Nein“ sagt sie, „die neuen Schuhe sind erst vorgestern gekommen und ich hatte noch keine Zeit, sie einzuräumen“. Ich denke nur im Stillen: „Entweder wirst du die neu angelieferten Schuhe in Zukunft sofort einräumen oder du wirst über kurz oder lang deine Stelle verlieren.“

Ist es nicht beschämend, wie wir Wessis mit dazu beitragen, diese über Jahrzehnte geübte Praxis der Mißhandlung eingebildeter Kunden so mir nichts dir nichts aus der Welt zu schaffen?

Informationsreisen am laufenden Band

Kurze Zeit nach meiner Rückkehr wird VEB (Volkseigener Betrieb), Energiekombinat Leipzig in WESAG, Westsächsische Energie AG umbenannt. Nachdem immer weitere Mitarbeiter dieses Versorgungsbetriebes zu ein und denselben Informationsveranstaltungen bei GEW Köln gesandt werden, gewinne ich die Erkenntnis, daß innerhalb der WESAG keine volle Übereinstimmung darüber herrscht, welche Mitarbeiter in Zukunft mit welchen Aufgaben betraut werden sollen. Hinzu kommen die Abspaltung der Stadtwerke Leipzig und der Gasversorgung für das Leipziger Umland, mit den entsprechenden personellen Veränderungen. Kein Wunder, wenn vorher möglichst viele Mitarbeiter sich eine bessere Startposition durch die Informationsreisen nach Köln sichern wollen.

Am 3. September 1990 werde ich noch zusammen mit einem Vorstandsdirektor an einer in die Leipziger Messehallen übertragenen Videokonferenz, die zwischen Köln und Leipzig geführt wird, beteiligt, dann schläft die Zusammenarbeit zwischen GEW Köln und WESAG nach und nach ein, bzw. reduziert sich auf den allgemein zwischen Versorgungsunternehmen üblichen Erfahrungsaustausch. Aber dieses „Einschlafen“ wird nicht von den GEW-Werken in Köln verschuldet.

Meine im November 1992 beginnende versorgungstechnische Beratung bei der Stadtwerke Leipzig GmbH geht von einem großen ostdeutschen Erdgas-Vorlieferanten dieser und vieler weiterer Stadtwerke aus und hat mit den Aktivitäten der GEW Köln AG im Rahmen des hier beschriebenen „Leipziger Allerlei“ als Erste Hilfeleistung nichts mehr zu tun.

Fahrt nach Sonneberg in der (Noch-) DDR, April 1990

In der Zeit vom 12. bis 16. April sind wir, mein Frau und ich, sowie ein befreundetes Ehepaar aus Köln, zu Besuch bei Bekannten in Hirschaid bei Bamberg im Frankenland. Nachdem wir einige der in dieser Gegend typischen Osterbrunnen besichtigt haben, juckt es uns, einen Blick über den inzwischen weggeschobenen Eisernen Vorhang zu werfen. Die deutsch- deutsche- Grenze ist zwar offen, also für jedermann passierbar, aber die Wiedervereinigung steht erst noch bevor.

Wir beschließen, in den dem Frankenland nächstgelegenen Thüringer Wald zu fahren und das weltberühmte Spielzeugmuseum in Sonneberg zu besuchen. Sonneberg ist mir noch aus der Schulzeit in Erinnerung. In unserem Lesebuch stand ein Artikel unter der Überschrift „Der Thüringer Wald“. Darin wurde das karge Leben der Menschen beschrieben, die sich ein Zubrot durch das Herstellen von Puppen aus Pappmasché verdienten. Mir ist noch in Erinnerung, dass sie die halbfertigen, noch feuchten Puppen auf die Holzzäune zum Trocknen aufsteckten. Die fertigen Puppen brachte man nach Sonneberg zur Sammelstelle, von wo aus sie zum Beispiel nach Amerika verschickt wurden. Das Spielzeugmuseum ist in einem Buch über Deutsche Museen lobenswert erwähnt. Also machen wir uns am 15. April 1990 auf den Weg dorthin.

An der Grenze der Bundesrepublik zur DDR stehen Volkspolizisten auf einem kurz zuvor gebauten und frisch bituminierten Stück Verbindungsstraße. Sie schauen sich unsere Personalausweise an, erkundigen sich interessiert nach der für sie so fernen Stadt Köln und fragen: „Warum fahren Sie eigentlich einen solchen Umweg nach hier?“ Das ist alles. Ein Jahr später, als wir wieder nach Thüringen fahren, finden wir keine Grenzer mehr vor, entdecken dann aber den auf dem Foto abgebildeten Gedenkstein.

Im Spielzeugmuseum

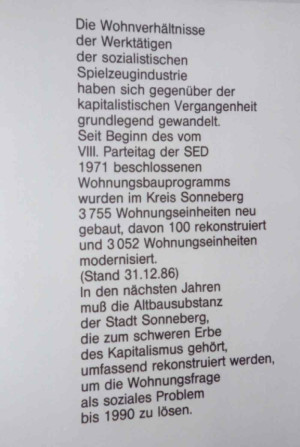

Sonneberg, im Tal gelegen, empfängt uns mit Nieselwetter und, aufgrund der Inversionswetterlage, mit dem üblen, unseren Nasen unbekannten Geruch, hervorgerufen durch das Verfeuern der stark schwefelhaltigen Braunkohle. Also, nichts wie rein ins Museum mit angenehmer Klimaanlage. Die wirklich sehenswerten Exponate werden durch die ihnen beigegebenen Erläuterungen „gewürzt“. Es ist, so beschließen wir, jetzt die wohl letzte Gelegenheit, diese im DDR- deutsch verfassten Täfelchen zu fotografieren, denn wir gehen nicht davon aus, dass man sie auf ewige Zeiten hängen lässt, obwohl sie nach unserer unmaßgeblichen Meinung für sich allein schon bald Museumswert haben werden.

Ich glaube, diese Tafel ist gut lesbar.

Die marode Altbausubstanz gehört sicherlich nicht zum schweren Erbe des Kapitalismus.

Das weiß jeder, der die Verhältnisse in Ost- und Westdeutschland ohne Scheuklappen vergleicht. Aber ich habe schon eine bange Erwartung, was die Beschäftigungslage in der Spielzeugbranche anbelangt, wenn den Menschen hier der eisige Wind des internationalen Wettbewerbs, besonders aus Ostasien, ins Gesicht blasen wird.

Die armen betroffenen Menschen

Ich denke, die Umwandlung der staatlich gelenkten Wirtschaft in eine freie, dem Markt und seinem Wettbewerb unterworfene Wirtschaftsform wird zu abrupt sein und die Menschen hier überfordern. Das heißt nicht, es hätte hier so bleiben können, wie bisher. Denn der Staat ist ja aufgrund der falschen Politik vor seinem Bankrott oder bereits mittendrin. Man verwaltet jetzt nur noch den Mangel an allem. Aber, den Menschen wird der Wandel so vorkommen, als stülpe man ihnen einen Sack über den Kopf und führe sie in die Massenarbeitslosigkeit.

Bei den ostdeutschen Großstädten, ihren Verwaltungen und Versorgungsbetrieben zeichnen sich Kooperationen mit vergleichbar großen westdeutschen Städten, Verwaltungen und Versorgungsbetrieben ab. Das ist gut so und wird Jointventure genannt. So bekunde auch ich persönlich die Bereitschaft mitzuwirken und nicht abseits zu stehen. Aber, was geschieht auf dem flachen Lande und in den Kleinstädten. Das kann gar nicht problemlos und schnell gehen. Wie sagte ich bereits an anderer Stelle:

Man kann das Gras nicht mit der Kneifzange zum Wachsen bringen.

Wenn wir dies jetzt frei und offen den betroffenen Menschen sagen würden, hätte es ein weiteres Anwachsen der Hoffnungslosigkeit ins Unermessliche zur Folge. Und weil dies so wäre, sagen einige westdeutsche Politiker (bewusst?) die Unwahrheit, wenn sie von blühenden Landschaften im Osten sprechen. Nun muss man auch bedenken, dass Niemand, weder die Wirtschaftswissenschaftler, noch die Politiker jeder Couleur und auch nicht die Auguren ansonsten recht gut informierter Zeitschriften den Grad der Misere vorausgesehen haben.

Und so möchte ich schon jetzt, zu diesem frühen Zeitpunkt, die Westdeutschen in Schutz nehmen, die versuchen, so etwas wie Zukunftshoffnung zu säen und die mit Sicherheit in nicht allzu ferner Zukunft von denjenigen, die schon immer alles besser gewusst haben, nach allen Regeln der Kunst kritisiert werden.

Da ist es wieder, das anerzogene Gruppenverhalten

Später, am 2. Oktober 1990, dem Vorabend des ersten Tages der Deutschen Einheit, bin ich mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar auf der Rückreise von einem Spanienaufenthalt zur Zwischenübernachtung in der französischen Alpenstadt Grenoble. Es ist die Hauptstadt der Dauphiné. Wir beschließen, mit der Seilbahn zum hochgelegenen Fort de la Bastille zu fahren und dort, bei herrlichem Blick auf die Stadt und die sie umgebende Bergwelt, zu Abend zu essen.

Als wir oben ankommen, hat sich bereits eine große Touristengruppe um einen „Leithammel“ geschart und es sieht so aus, als ob für weitere Menschen kein Platz mehr vorhanden sei. Um dies in Erfahrung zu bringen, versuche ich es bei einem der Herumstehenden in französischer Sprache, bemerke dann aber, dass man deutsch spricht. Nachdem ich nur recht dünne, fast ängstliche Antworten von ihm und einigen weiteren Touristen erhalten habe, erkenne ich: Hier steht eine Gruppe aus den Neuen deutschen Bundesländern vor mir, mit Menschen, die immer noch glauben, alles dem „Leiter der Gruppe“ überlassen zu müssen und selber möglichst den Mund zu halten. Alles braucht seine Zeit!

Wie meinen übrigen Kapiteln zu entnehmen ist, bewegen sich meine ostdeutschen Kollegen und ich in den folgenden Jahren so rasant aufeinander zu, dass die Zeit der Sprachlosigkeit bald in Vergessenheit gerät. Wenn ich meine zu diesem Zeitpunkt zu Freunden gewordenen lieben Ostdeutschen (von dem Dresdner Volksschauspieler Stumph Ossis genannt) darauf anspreche, pflegen sie meist zu antworten: „Ja, Sie sind auch kein Wessi.“ (An dieses Wort Wessi muss sich der liebe Leser später noch gewöhnen.) Was bin ich denn? Vielleicht können Sie, lieber Leser, dies am Ende meiner Geschichte sagen. Sicherlich bin ich ein Unverbesserlicher, in welchem Sinne auch immer.

Am nächsten Tag, dem inzwischen zum Feiertag erhobenen 03. Oktober, fahren wir von Grenoble aus an dem in feierlicher Herbststimmung liegenden Alpensee Lac d’Annecy vorbei, durch eine fantastische Bergwelt bis Chamonix-Mont-Blanc im Département Haut-Savoie. Zur Mittagszeit sitzen wir in diesem weltberühmten Fremdenverkehrsort vor einem Café mit Außenbedienung und schauen nach oben zum König der Alpenberge, wo über schneeweißen Gipfeln in einem tiefblauen Himmel die Drachenflieger kreisen. Dieses Bild scheint uns geeignet, als würdiger Abschluss unseres Urlaubs festgehalten zu werden. Also machen wir Schluss mit unserer Jagd nach weiteren Höhepunkten und kommen überein, den Tag in einer badischen Weingegend bei einem guten Tropfen zu beschließen und dann am folgenden Tag ruhig und gelassen zurück nach Köln zu fahren. Dieser Beschluss ist ein folgenschwerer Fehler. Denn als wir nach längerer Fahrt über die Schweiz am Spätnachmittag im Badischen ankommen, sind dort alle Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte restlos ausgebucht. Über das ganze Gebiet hat sich eine Decke von ausflugshungrigen Brüdern und Schwestern aus der ehemaligen DDR gelegt. Das freut mich einerseits ungemein, ist doch ein guter Wein geeignet, die Zungen zu lösen und die Sprachlosigkeit zwischen Ossis und Wessis zu beenden. Da nehme ich die andererseits notwendige Nachtfahrt nach Hause, wenn auch müde und abgekämpft, billigend in Kauf.